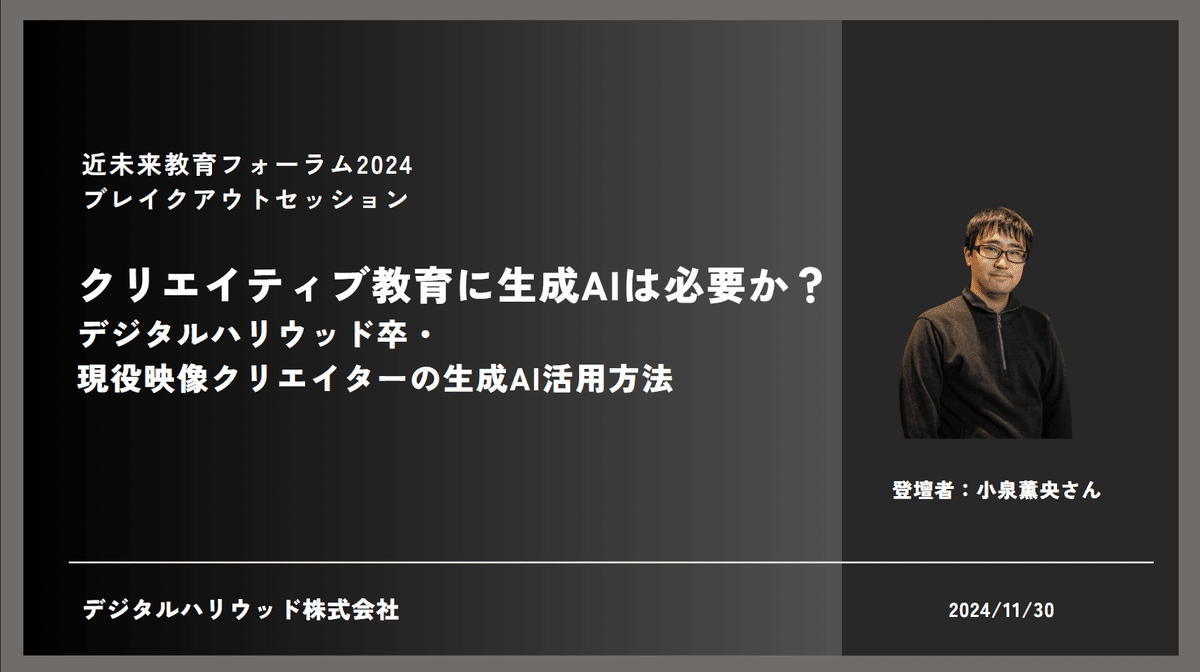

デジタルハリウッド株式会社主催の近未来教育フォーラム2024が、”The Great Transition〜ポストAIは来ない〜”というテーマで開催されました。本レポートでは、ブレイクアウトセッションの一つ、「クリエイティブ教育に生成AIは必要か?」の内容を詳しくお伝えします。このセッションでは、現役のAIアーティストである小泉薫央氏を迎え、生成AIクリエイティブ最先端と、教育の未来について議論が深められました。

デジタルハリウッド株式会社は、2024年11月30日(土)、近未来教育フォーラム2024 を開催しました。今年のテーマは 『The Great Transition〜ポストAIは来ない〜』。AI時代を生き抜くための教育のあり方について、豪華なゲストスピーカーと共に探究しており、「つくる人をつくる」をビジョンとするAICU編集部でも複数回の特集で紹介していきたいと思います。

ブレイクアウトセッション:多様なテーマで教育の未来を考える

キーノートに先立ち、4つのテーマでブレイクアウトセッションが開催されました。

- Session1: 教育現場における生成AIコンテンツと著作権法 (上原伸一氏)

- Session2: クリエイティブ教育に生成AIは必要か? (小泉薫央氏)

- Session3: DXハイスクール2年目、なにを企画しますか? (鹿野利春氏、小笠原健二氏)

- Session4: AI時代における人材確保と働き方改革 (村田弘美氏)

『クリエイティブ教育に生成AIは必要か?』

近年、生成AIの活用が注目されていますが、「クリエイターと生成AIに関する意識調査2024」では、「生成AIを積極的に活用したい」と答えた人は33.4%にとどまり、可能性を理解しつつも導入に迷う現場の声が伺えます。そこで今回は、現役映像クリエイターの小泉薫央氏をお招きし、ビジネスの現場で生成AIをどのように活用しているか、具体的な事例とともにご紹介いただきます。

https://dhw2024educationforum.peatix.com

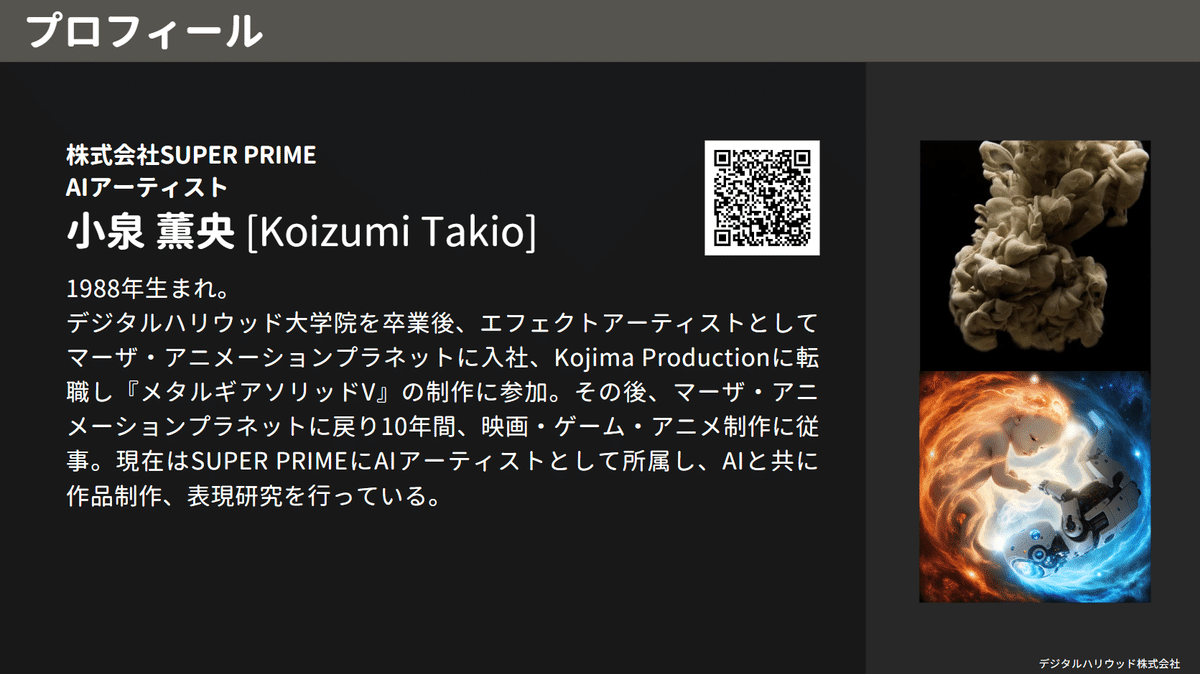

【小泉薫央 (Takio Koizumi)】デジタルハリウッド大学大学院を卒業後、エフェクトアーティストとしてマーザ・アニメーションプラネットに入社、小島プロダクション(当時)に転職し『メタルギアソリッドV』の開発に参加。その後、マーザ・アニメーションプラネットに戻り10年間、映画・ゲーム・アニメ制作に従事。現在はSUPER PRIMEにAIアーティストとして所属し、AIと共に作品制作、表現研究を行っている。

モデレーターは石川大樹先生(デジタルハリウッド大学大学院 特任准教授)

いしかわ・ひろき●拓殖大学外国語学部スペイン語学科卒業後、大手キー局にて報道編集・ストリーミング配信・番組制作を担当。2004年デジタルハリウッド株式会社入社以来、数多くの新規事業に携わる。 その経験を活かし、現在は映像教材や教育メディアを開発。またeラーニング教育手法、動画を活用した学ばせ方を研究している。

デジタルハリウッド株式会社 まなびメディア事業部 まなびメディアグループチーフ 教材開発責任者

デジタル表現基礎A・B・C(アダプティブラーニング)

https://gs.dhw.ac.jp/faculty/hiroki-ishikawa

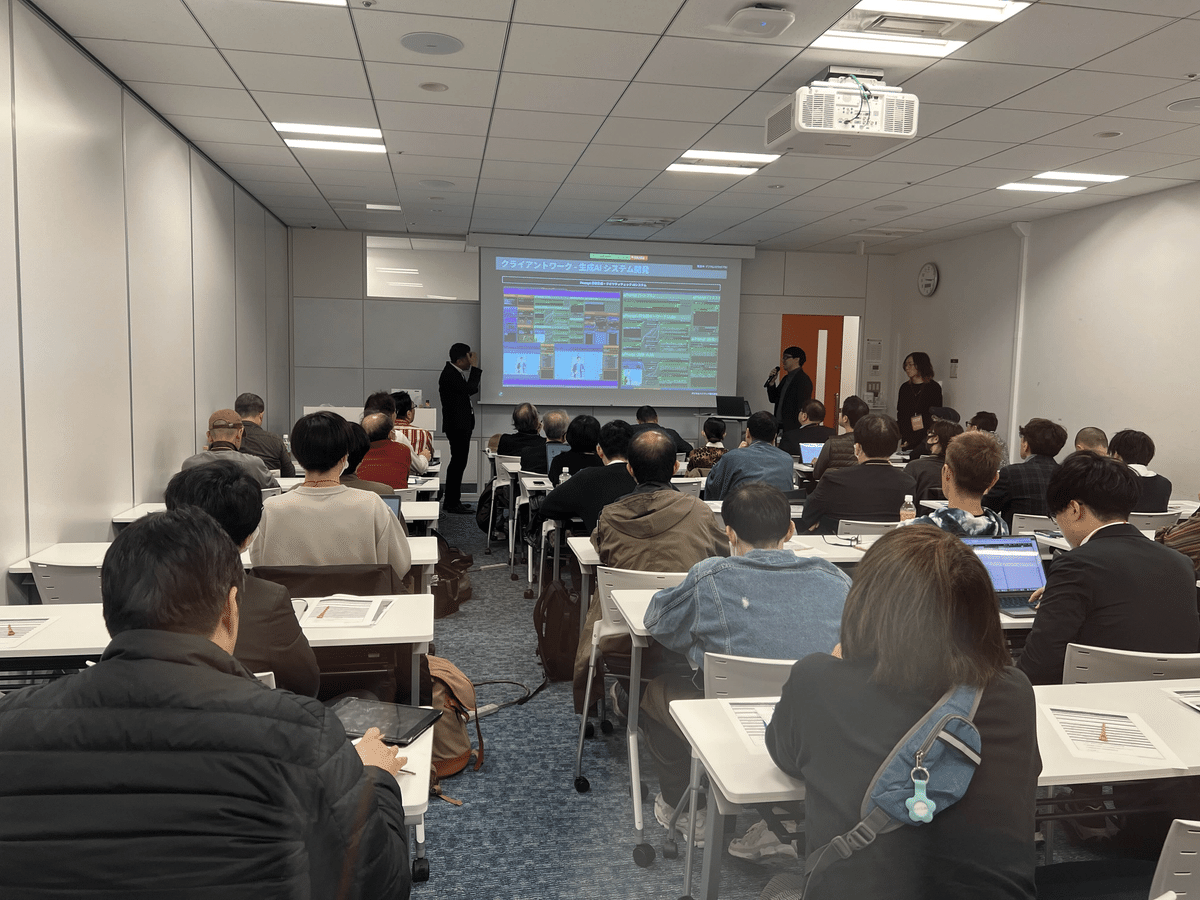

ブレイクアウトセッションで、特に満席率が高く注目されたセッションでした。

生成AIを業務に使うようになった背景は

小泉氏は子どもの頃から、SF作品やゲーム、そしてパソコンに夢中になる時間を過ごしてきました。それらを通じて、CGやAI、そして最新のテクノロジーに強い関心を抱くようになります。特に、『メタルギアソリッド』の制作に携わることを目標に掲げ、CG業界を目指す決意をしました。

その夢を追いかけるため、小泉氏はデジタルハリウッド大学に進学。在学中は、CGの基礎から応用まで幅広く学び、技術を磨く日々を送りました。そして大学院を修了後、エフェクトアーティストとしてCG業界に飛び込み、さまざまな作品制作に携わりながら経験を積んでいきました。

そんな小泉氏のキャリアにおける大きな転機となったのが2014年でした。この年、Googleが発表した生成AI技術「DeepDream」と出会います。初めてその生成ビジュアルを目にしたとき、その衝撃は計り知れないものでした。この出会いをきっかけに、小泉氏は生成AIという新たな領域に本格的に関心を抱き始めます。

さらに2021年には、VQGAN+CLIPやDALL-Eといった技術が登場し、プロンプトから直接画像を生成するという革新的な可能性が示されました。この時期、小泉氏はデータセットや学習プロセスの重要性を深く認識し、生成AI活用のための知識を積極的に学んでいきました。

2022年には、Stable Diffusion、ChatGPT、Midjourneyといった次世代AIツールが登場。生成AIの実用化が一気に加速する中、小泉氏もこれらのツールを活用しながら、独自のデータセットを用いてAIモデルを制作するなど、スキルを実践的に磨いていきました。

そして2023年、小泉氏は生成AIがクリエイティブ業界で重要な役割を果たすようになったことを実感します。この年、「生成AIスキル」や「ディレクションスキル」の重要性を強く感じ、さらなる成長と挑戦を目指して転職を決意しました。

小泉氏のこれまでの歩みを振り返ると、技術の進化に触れるたびに視野を広げ、新たなステージへと挑戦を続けてきたことがわかります。生成AIの可能性を信じ、その力を最大限に活用することで、さらなる未来を切り開いていく姿勢を持ち続けています。

具体的にどう生成AIを活用し、クライアントワークを行っていますか?

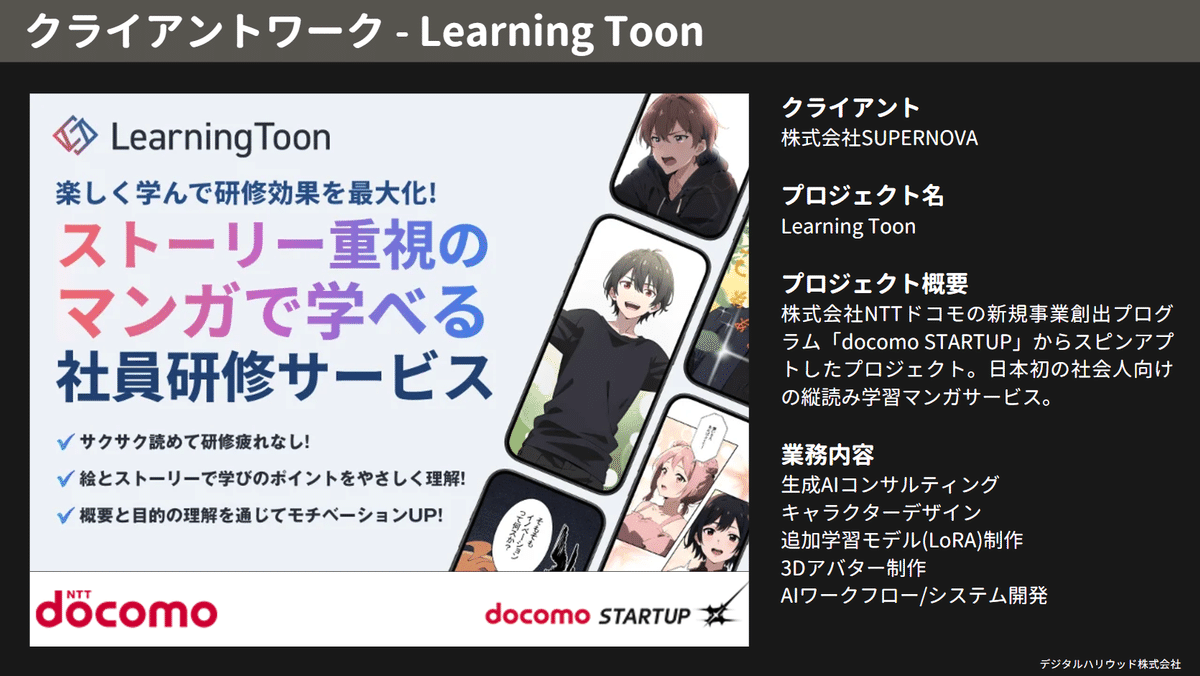

Learning Toon

NTTドコモグループの新規事業創出プログラム「docomo STARTUP TM」からスピンアウトした生成AI系スタートアップ企業SUPERNOVA社の、生成AI技術を活用した縦読み学習マンガサービス「Learning Toon®(読み:ラーニング・トゥーン)」に関わるお仕事紹介がありました。

https://startup.docomo.ne.jp/service/learningtoon

★小泉氏から共有いただいた事例は数多く、ビジュアルも含めてお話いただいたのですが、クライアントワークのため、本稿ではごく一部を厳選してお届けします。

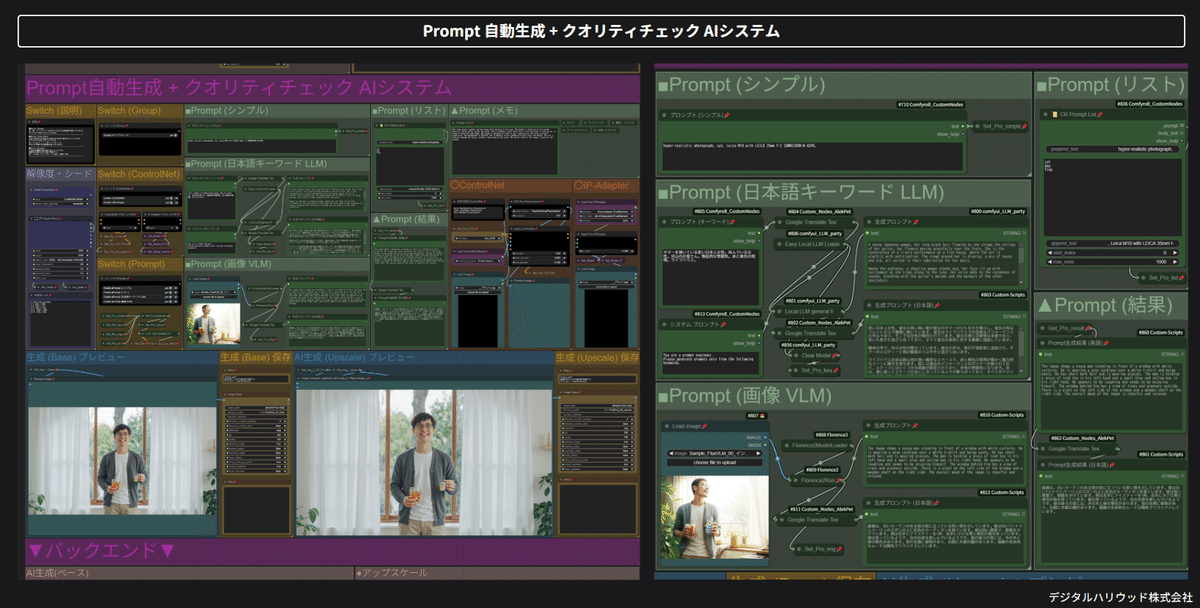

プロンプト自動生成+クオリティチェックAIシステム

バーチャル試着やinpaintなどの別のワークフローではSAM2を使ったシステムを開発しているそうです。

【編集部補足】ComfyUIでのSAM2によるセグメンテーションの例を紹介

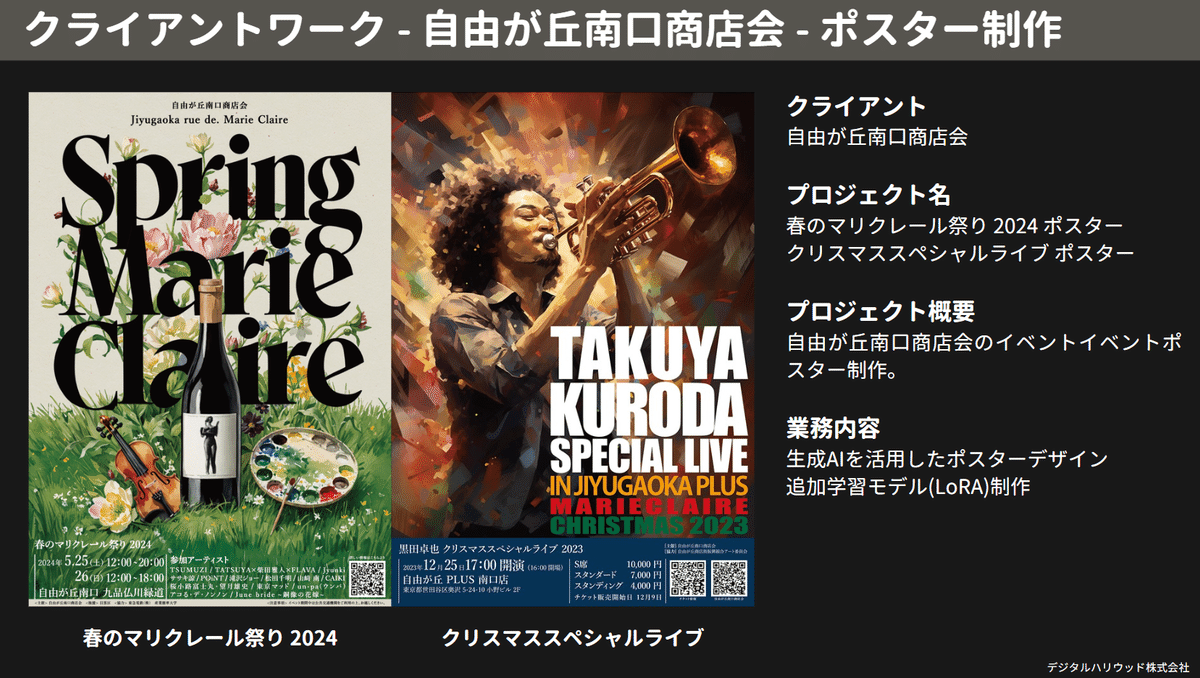

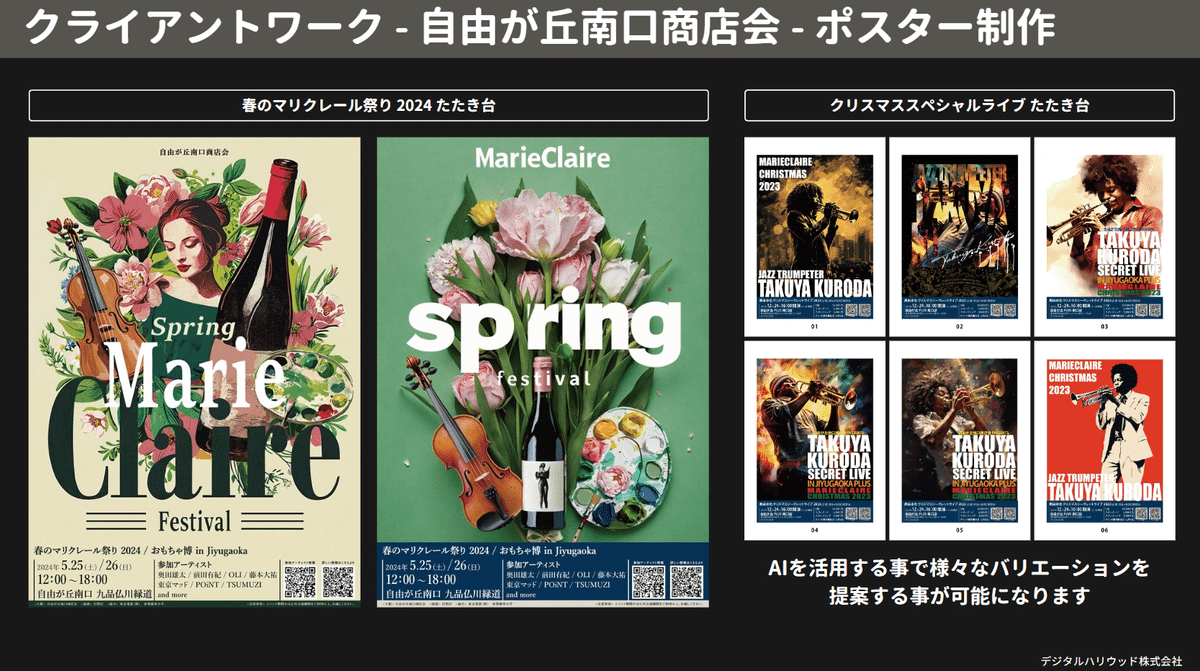

自由が丘南口商店街 ポスター制作

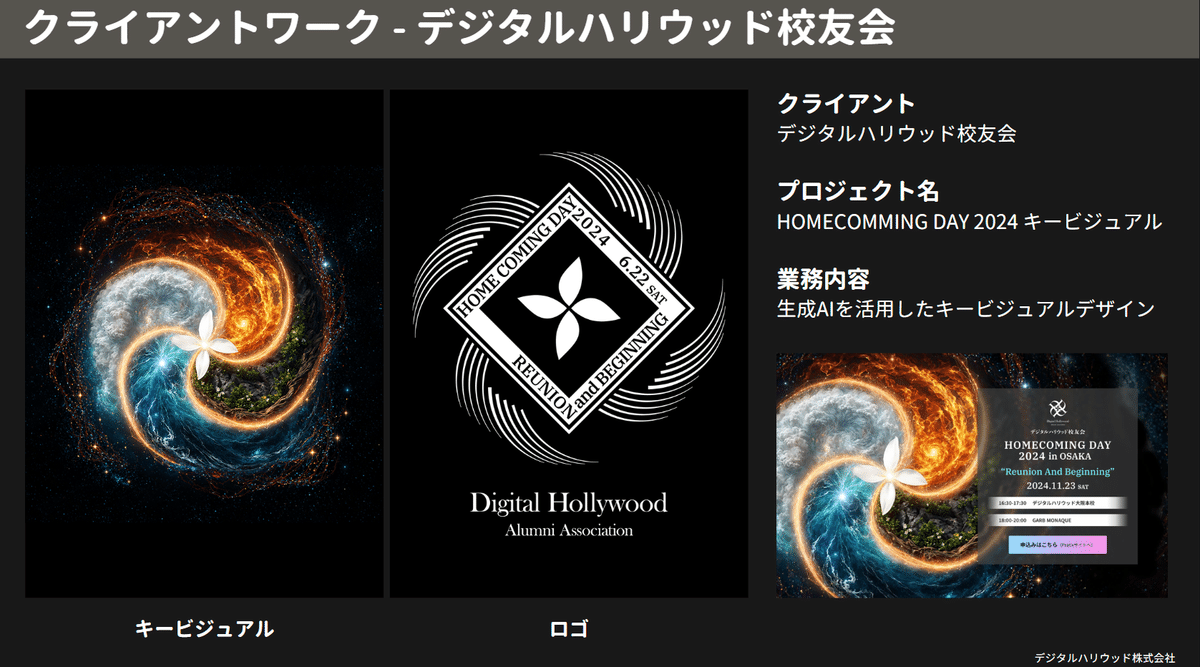

デジタルハリウッド校友会

キービジュアル、ロゴの製作。

デジタルハリウッド校友会 – Digital Hollywood Alumni Association

きちんとCGの進化を学んだからこそできる、クライアント企業への説明。

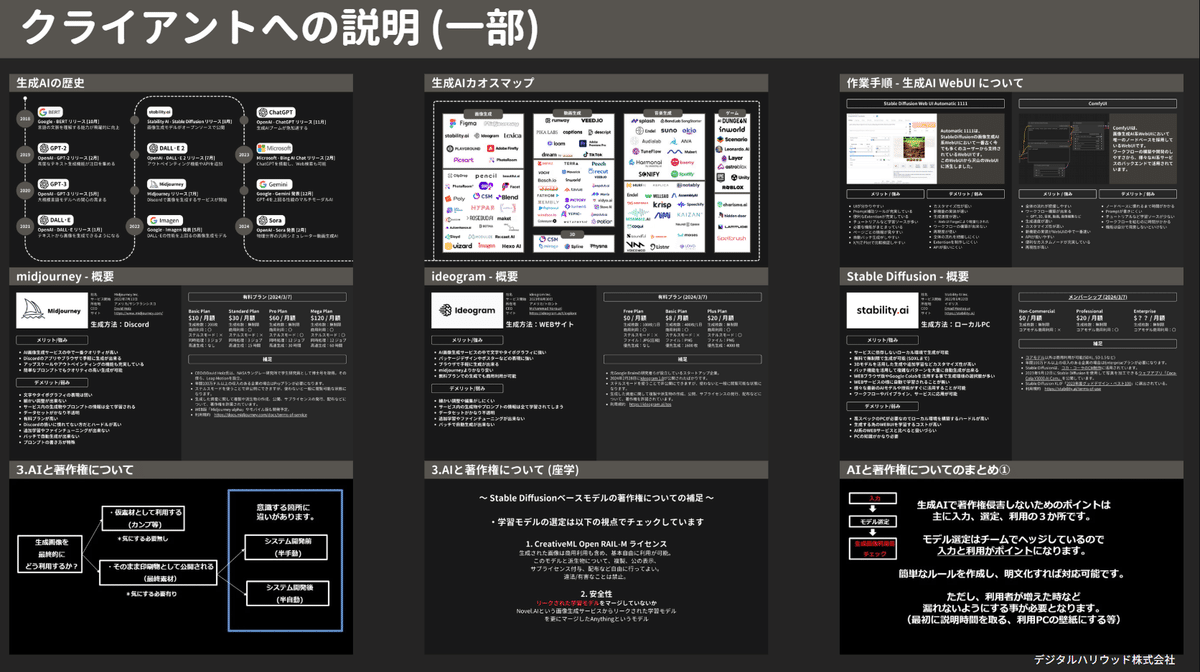

モデレーターからの質問として「生成AIを活用していることをクライアントの企業は知っていますか?また生成AI作品に対してセンシティブな企業もあるかと思いますが、どのように企業と折り合いをつけたのか?」という問い掛けが投げられました。

小泉氏は生成AIを活用していることを、クライアント企業に丁寧に説明しているそうです。

これだけの資料を説明しているそうです。

(あえて読めない解像度なのがプロですね!)

また質疑応答では、モデレーターから教育機関における生成AI教育の必要性について質問が投げかけられました。

生成AI活用が必須の時代、教育機関では何を教える必要があるか?

モデレーターからの質問として「Q: クリエイティブ業界において生成AIを活用することはマストになると思いますか?もしも生成AI活用がマストな場合、生成AIを活用するクリエイターになるために、学校教育機関では何を教える必要があると思いますか?」という問い掛けがありました。

小泉氏は、多くの企業において、生成AIを「最終アウトプットには使わないが、カンプ(下書き)として活用している」と述べました。「今後は大手、例えばAdobeなどの主要ツールに組み込まれ、より一般的になっていく。またアップスケール機能のように当たり前のように活用されていく」とも明言しています。

大学では、一連の流れ、データセットを作って、学習などをやる事が大事で、追加学習などであれば数枚から数十枚でこれぐらいの画像が作れるということ、人間として何が必要になってくるのか、そして歴史などを踏まえる、「近未来が見える教育が大事だ」と強調しました。

若者にもある「AIを嫌う、避ける風潮」に対して

モデレーターからの突っ込んだ質問として「若手クリエイターからは『AIを嫌う、避ける風潮』もあるが、どう思いますか?また、それに対して教育機関はどうあるべきだと思いますか?」という問いが投げられました。

「AIを触ってみて、自分が納得できない…。

そこを納得できるところまで持っていくことが大事」

小泉氏は自身の経験も踏まえ、「AIを嫌う、避ける感覚はすごく大事。一回自分で考えることが重要」と答えました。若手クリエイターの「AIを嫌う、避ける風湖」については『自分も悩んだ。その感覚がすごく大事。一回自分で考えることが大事』と答えました。

印象深い発言としては(あれこれ発言するよりも)『自分のアルバムを整理する方がAIや自分の作品にとっても、とても大事』という点でした。機械学習という意味でも、ポートフォリオの整理という意味でも、自分の個性を磨き上げるという意味でも、非常に興味深い視点だと思います。

モデレーターの石川氏も「まずは体感、納得するところまで学んでいく」ことが重要だと述べ、小泉氏の意見を支持しました。小泉氏はさらに、「大体のSF作品では(人間とAIの共存について)揉めている」とユーモラスに語りつつ、「触ってみて、自分が納得できないそこを納得できるところまで持っていくことが大事」と締めくくりました。

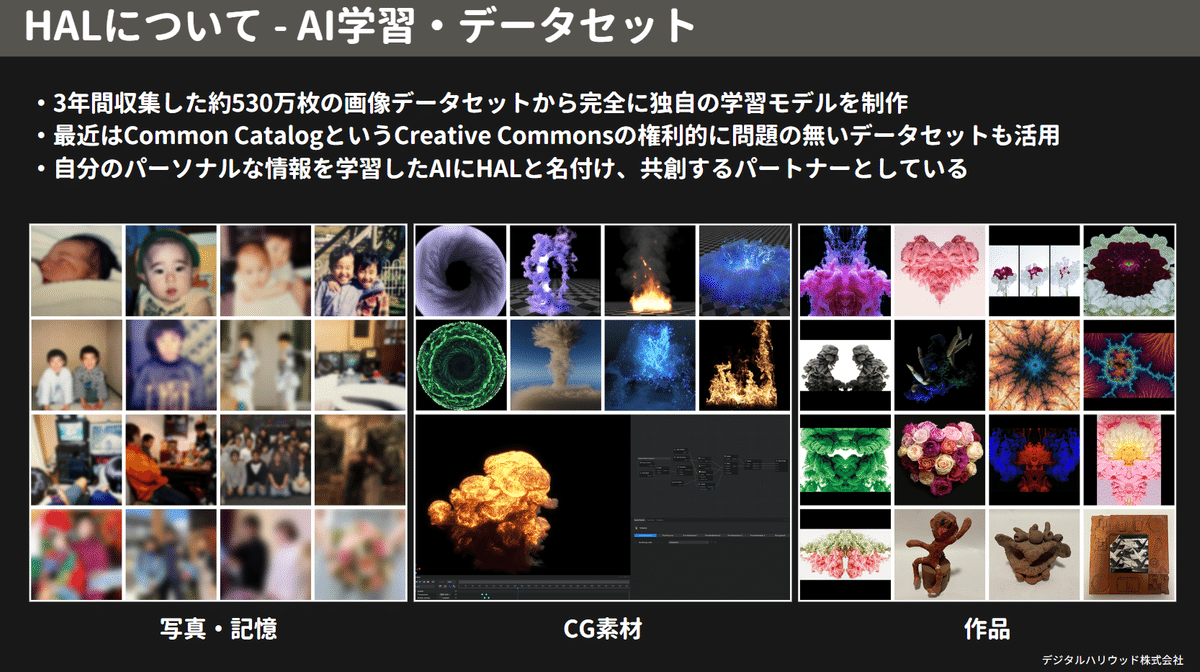

HALを活用したAI学習と共創の歩み

小泉氏は、3年間にわたり約530万枚の画像を収集し、それらを活用して完全に独自の学習モデルを制作してきました。この膨大なデータセットには、幼少期からの写真や記憶を象徴する画像、CGエフェクト素材、そして生成AIによって生み出された作品など、さまざまな種類のデータが含まれています。これらのデータを基盤とすることで、AIの学習プロセスにおいて豊かなパーソナルな情報を提供しています。

また、近年ではCreative Commonsの権利的に問題のないデータセット「Common Catalog」を活用することで、さらなるモデルの精度向上と柔軟な活用を可能にしました。この取り組みによって、AIが社会的な責任を果たしながら成長する道を模索しています。

この学習プロセスを経て誕生したAIモデルに「HAL」という名前を付け、小泉氏はHALを単なるツールとしてではなく、共創のパートナーとして扱っています。HALは小泉氏自身のパーソナルな情報や記憶を学び、それをもとに新たなクリエイティブな提案や成果を生み出しています。

写真や記憶、CG素材、そして生成された作品のすべてが、HALの学習に不可欠な要素となっています。これにより、HALは個人的な要素と創造性を兼ね備えたモデルとして進化を続け、クリエイティブな共創を可能にしています。

小泉氏にとって、この取り組みは単なる技術開発に留まらず、自身の過去や記憶を振り返りながら未来を創造するプロセスそのものなのです。これからもHALと共に、さらなる可能性を模索していくことでしょう。

小泉氏の「Elemental Anima」はそのような未来を含めて、継続されている発信活動のようです。興味を持って見守っていきたいと思います。

まとめ

生成AIはクリエイティブ業界の未来を大きく変える可能性を秘めており、教育機関もその変化に対応していく必要があります。本セッションでは、AIツールを効果的に活用するだけでなく、AI時代において人間に何が求められるのかを深く考える必要性が示唆されました。「まずは体感し、納得するまで学ぶ」という小泉氏と石川氏の言葉は、生成AI時代に求められる学習姿勢を端的に表していると言えるでしょう。生成AIに対する漠然とした不安や抵抗感を乗り越え、積極的に活用していくためには、教育機関における適切な指導と、学習者自身の主体的な探求が不可欠です。

◆

AI時代に求められる教育とは何か?

AIの急速な発展は、私たちの社会、経済、生活を劇的に変化させています。そして、この変化は「The Great Transition」と呼ばれる大きな転換期を迎えていると言えるでしょう。デジタルハリウッド創立者の杉山知之氏は、近未来教育フォーラムにおけるテーマを「ポストAI時代は到来しない」と設定し、AI技術の進化が継続する未来において、私たちがどのように文化を築き、社会を形成していくべきかを問いかけています。

キーノート:3名の専門家が「The Great Transition」を語る

本フォーラムのキーノートには、以下の3名の専門家が登壇します。

- 安野貴博氏 (AIエンジニア、起業家、SF作家): AIが人間社会のコミュニケーションをどのように変えていくのか、そしてAIが様々な物事のやり方を変えるポテンシャルについて、東京都知事選での実践例を交えて語りました。

- 岡瑞起氏 (筑波大学准教授、人工生命研究者): 人工生命研究の知見とOpen-endednessの概念から、未来の創造プロセスと社会のあり方を探ります。創造性の概念がどのように変化していくのか、その未来像を提示しました。

- 藤井直敬卓越教授 (デジタルハリウッド大学大学院): 脳科学者の視点から、「The Great Transition」における教育の役割について、他の2名のスピーカーと共に議論を深めました。

続く特集もお楽しみに!

#小泉薫央 #近未来教育フォーラム #教育 #AI #人工知能 #TheGreatTransition #デジタルハリウッド

Originally published at https://note.com on Dec 1, 2024.