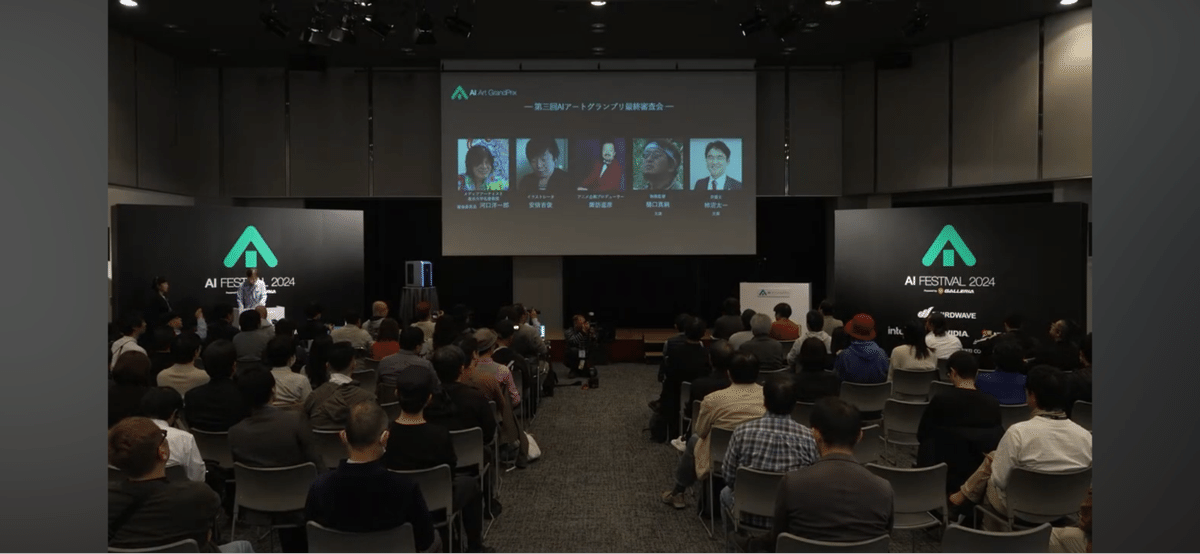

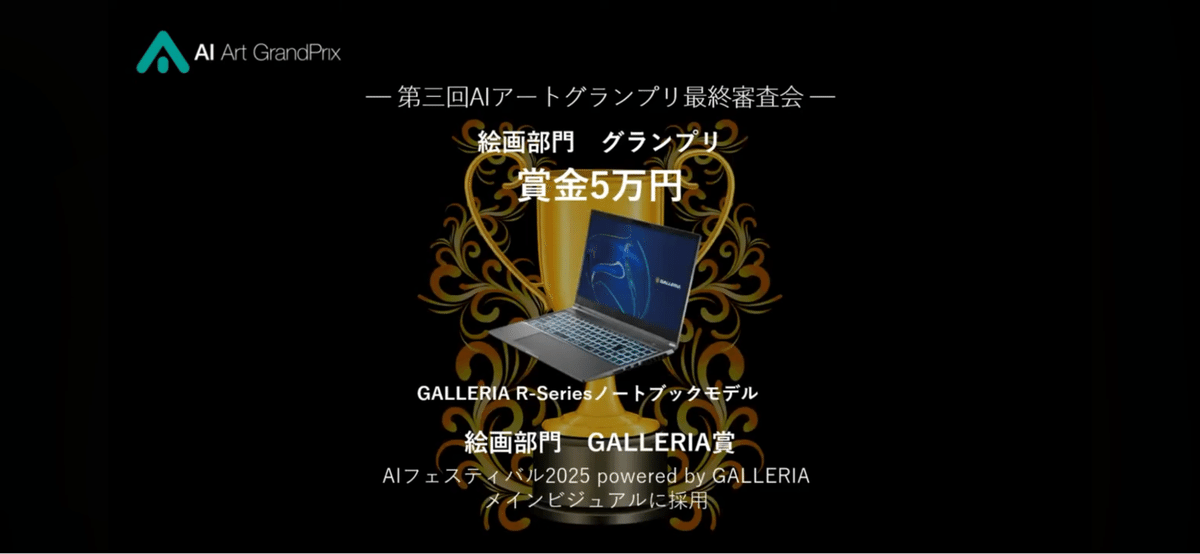

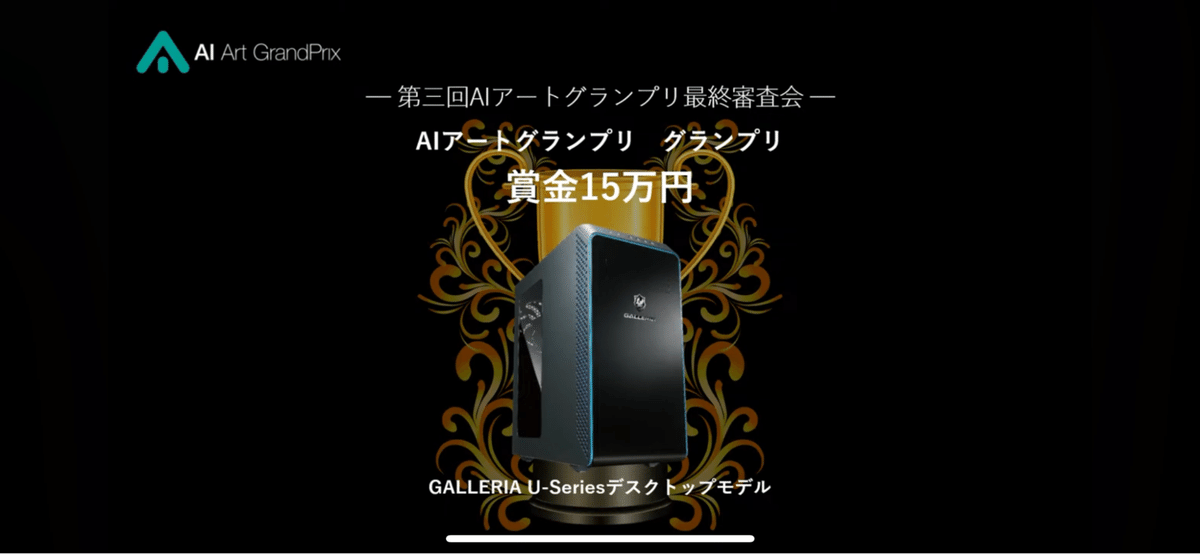

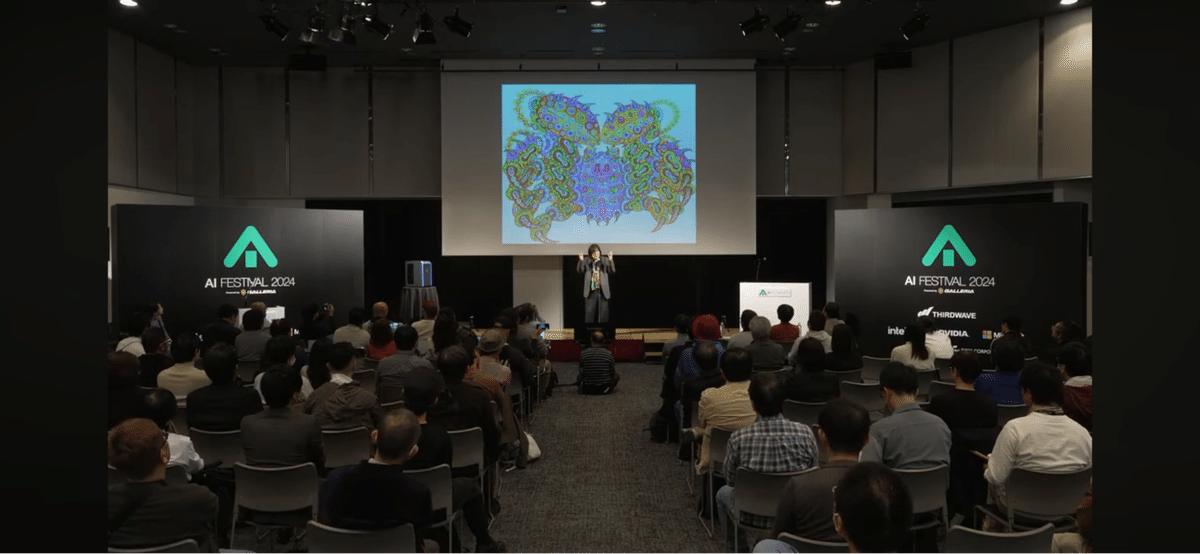

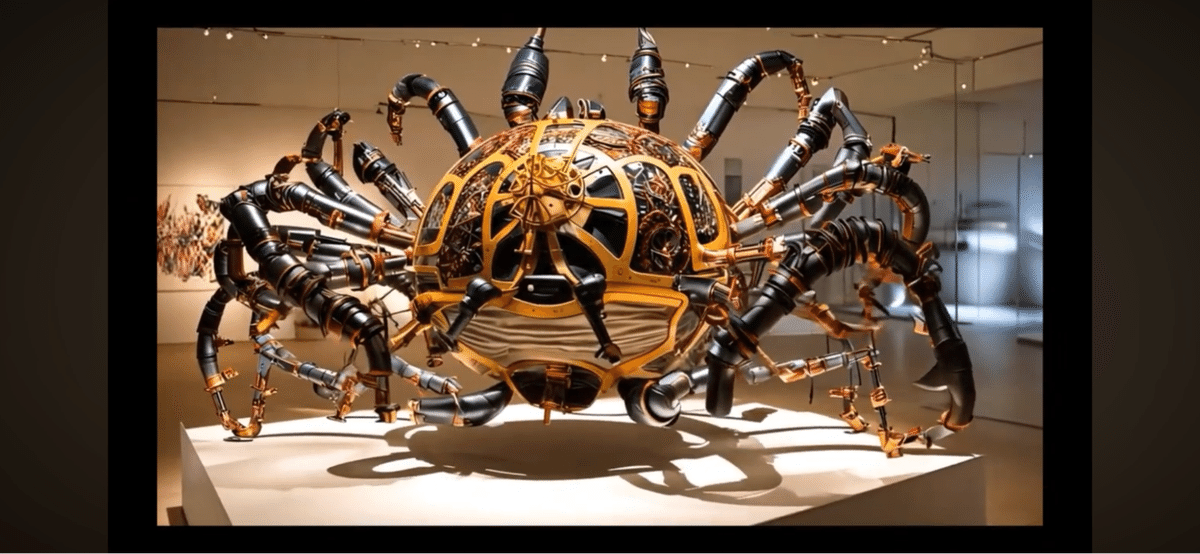

「AI をもっと身近に」をコンセプトとして始まった AI フェスティバル。その第2回となる AI フェスティバルが11月9日(土)にベルサール秋葉原で開催されました。今回はその後編として、その中で行われた「第3回 AI アートグランプリ」の最終審査である、ファイナリストたちによるプレゼンテーション。各作品に込められた想いをAICU編集部のhikonyanがお伝えします。

激戦!名作揃いの「第3回 AI アートグランプリ最終審査会」(前編)

プレゼンテーションの概要

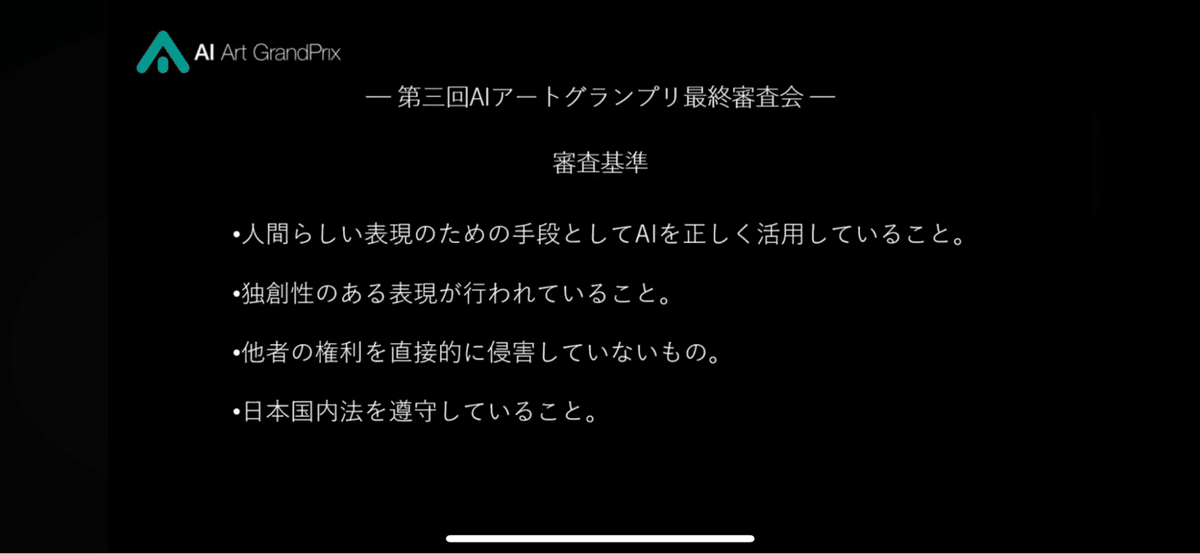

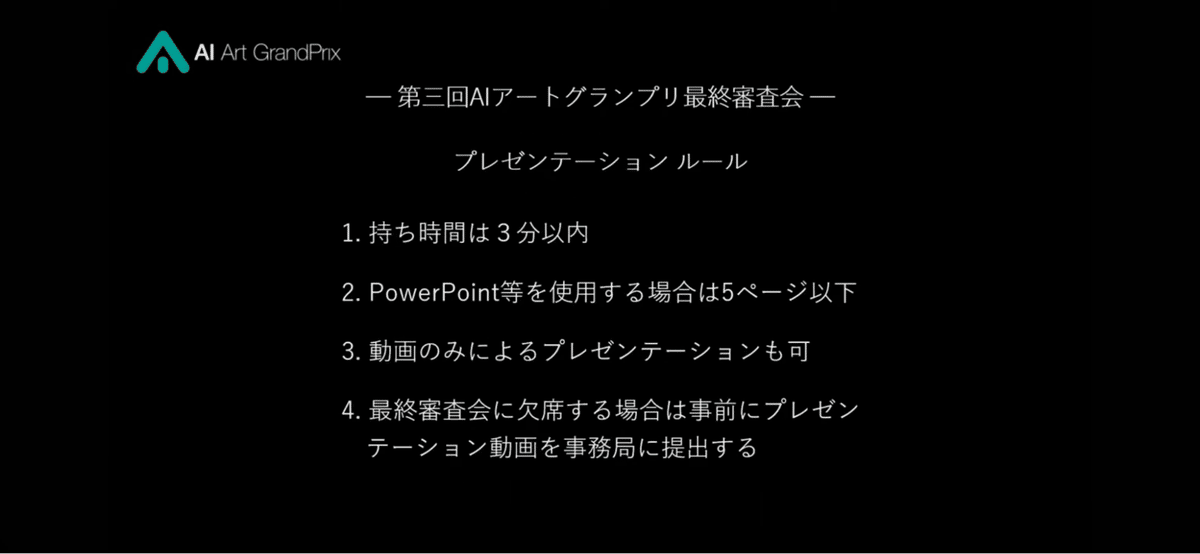

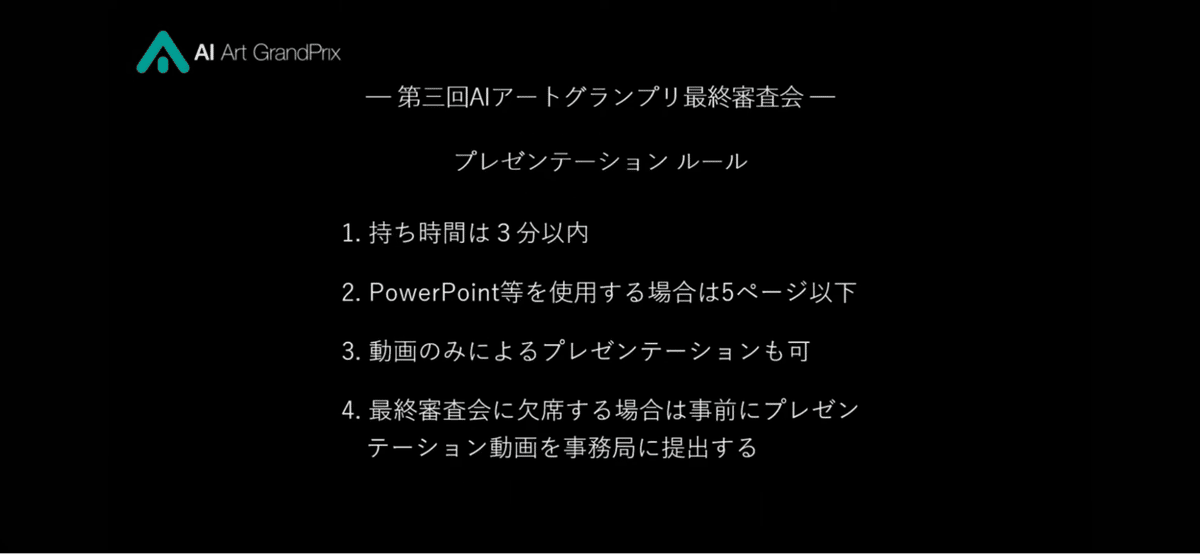

最終審査として、総合部門の最終審査に残った10名による最終プレゼンテーションが行われました。プレゼンテーションのルールは以下のとおりです。

- 持ち時間は3分以内

- PowerPoint等を使用する場合は5ページ以下

- 動画のみによるプレゼンテーションも可

- 最終審査会に欠席する場合は事前にプレゼンテーション動画を事務局に提出する

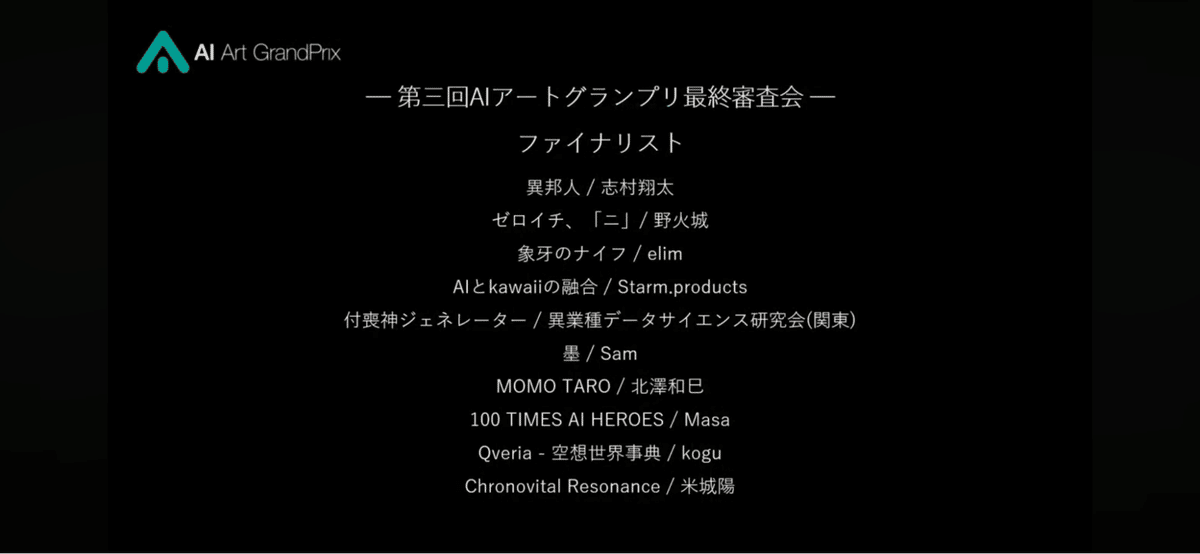

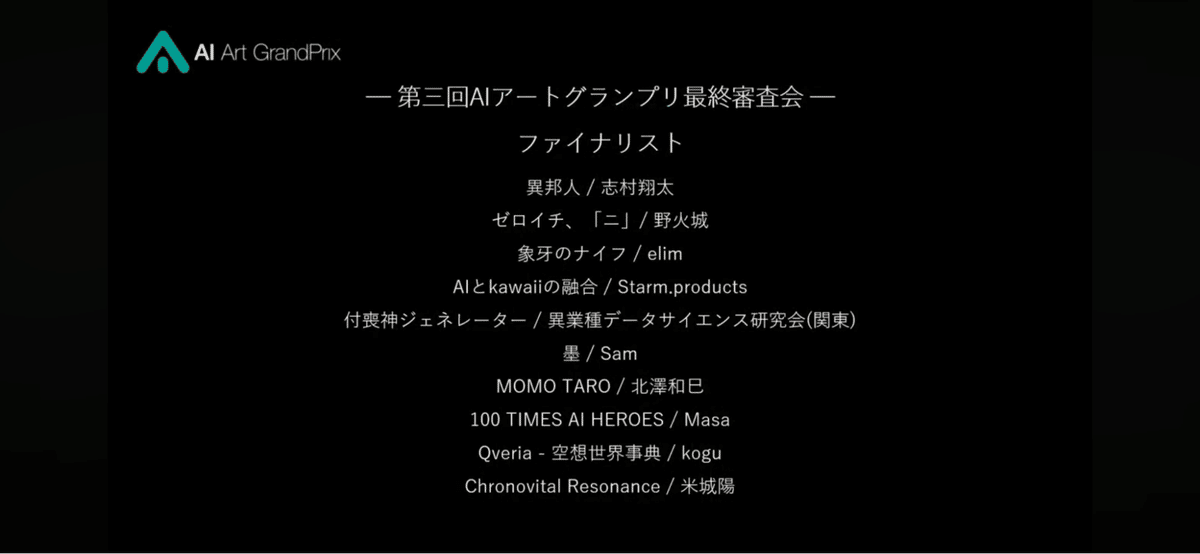

今回プレゼンテーションに臨んだファイナリストは以下のとおりです。(掲載順は発表順)

- 「異邦人」 志村翔太さん

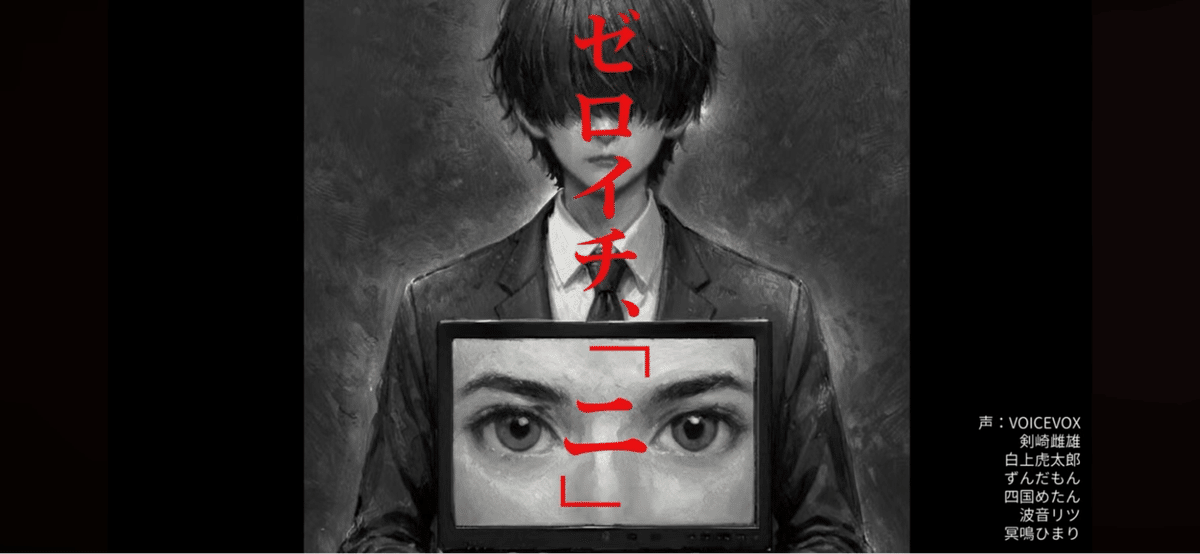

- 「ゼロイチ、「ニ」」 野火城さん

- 「象牙のナイフ」 elimさん

- 「AI と kawaii の融合」 Starm.productsさん

- 「付喪神ジェネレーター」 異業種データサイエンス研究会(関東)さん

- 「墨」 Samさん

- 「MOMO TARO」 北澤和巳さん

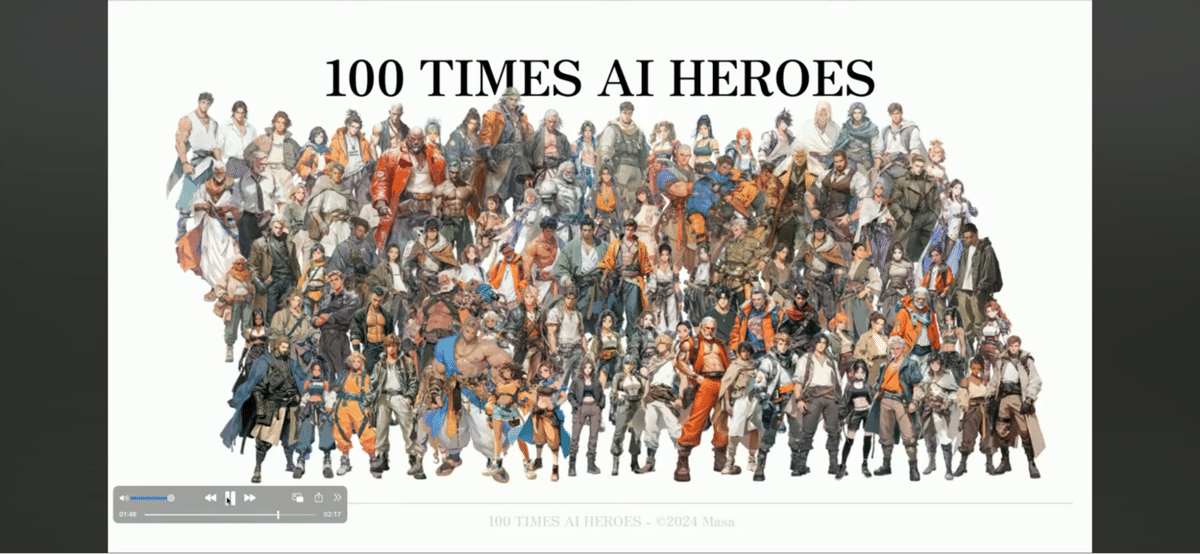

- 「100 TIMES AI HEROS」 Masaさん

- 「Qveria – 空想世界事典」 koguさん

- 「Chronovital Resonance」 米城陽さん

プレゼンテーション審査

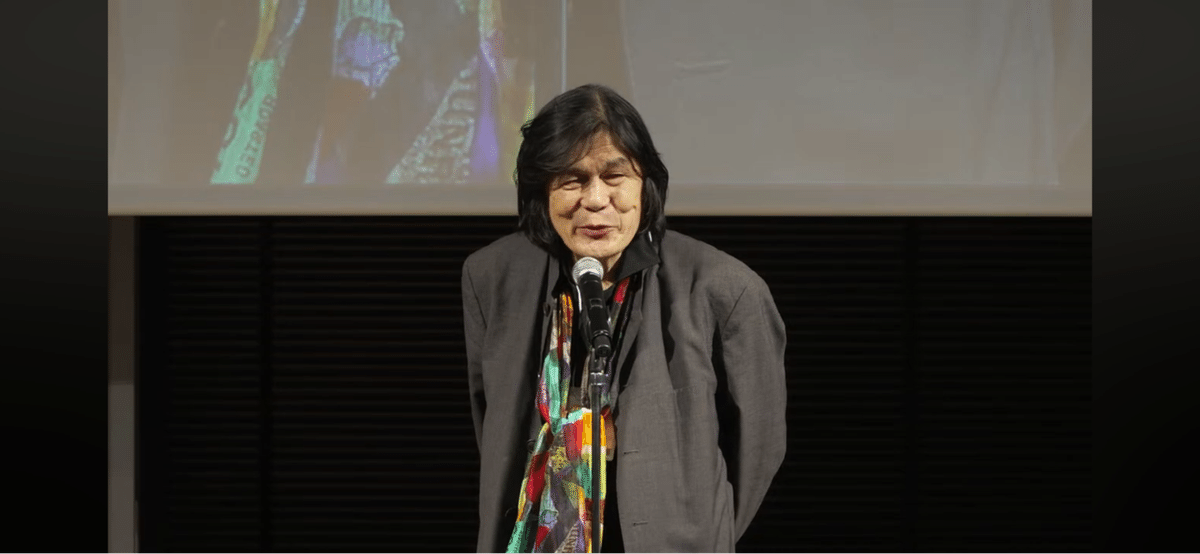

審査委員長の河口洋一郎先生による挨拶の後、いよいよプレゼンテーションがスタートしました。

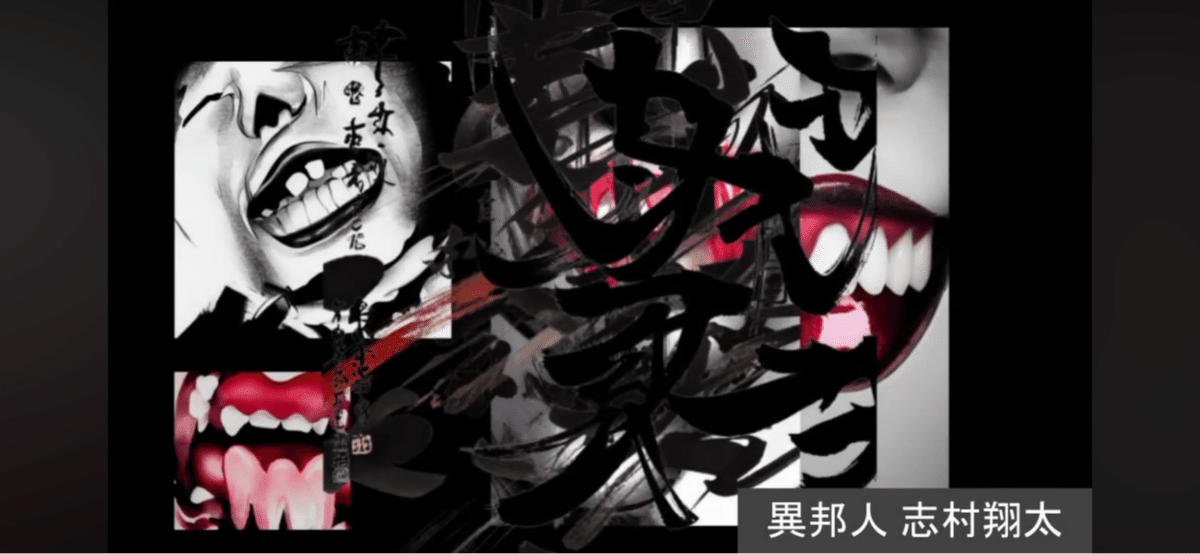

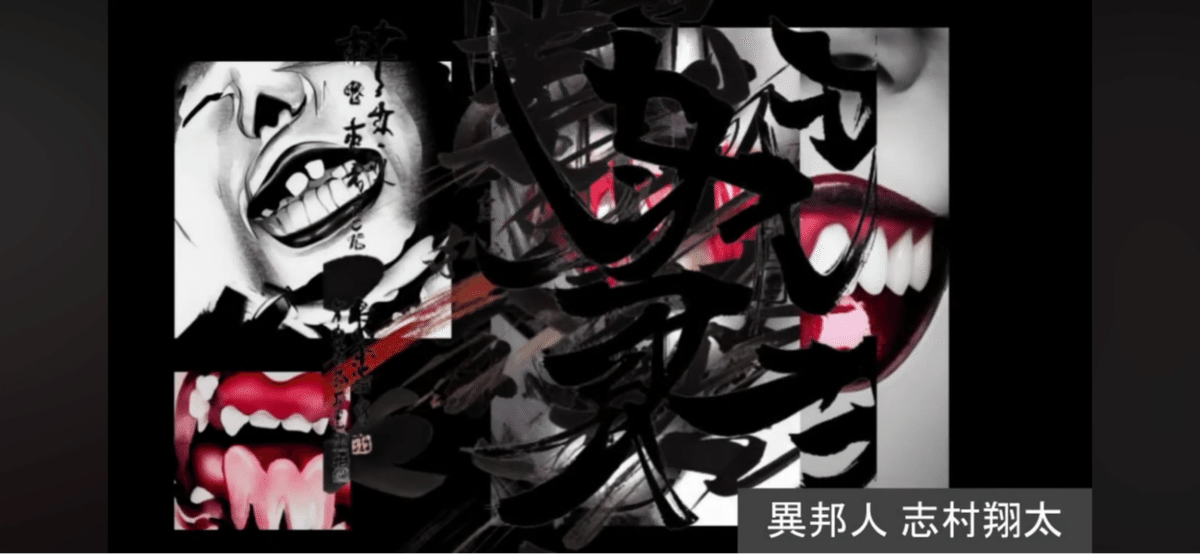

1.異邦人/志村翔太さん

志村さんは欠席のため、事前に提出された動画での発表でした。

志村さんの作品「異邦人」は、日本語の五十音図に存在しない音素を元に、画像生成 AI で既存の言語体系では読めない新たな形状の日本語文字を生成し、その文字を日本語に存在しない不明瞭な音声と結びつけることで、人間の言語体系では理解ができない新たな言語体系による日本語の世界の物語をシミュレーションした映像作品です。これにより、従来の日本語の枠を超えたコンピュータによってのみ語ることができる新しい日本語の可能性を探究する作品となっています。

プレゼンテーション動画の中では、この作品について次のように説明されています。

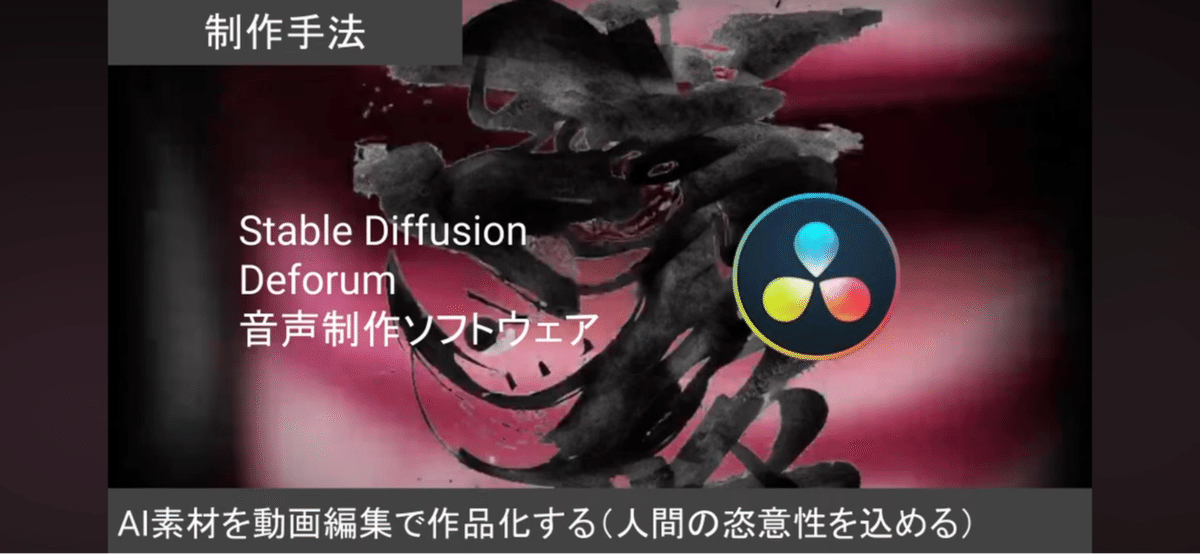

「AI によって生成された素材を動画編集によって最終的な作品に仕上げています。この過程では、AI が生み出す無限のバリエーションの中から人間が良いと思って特定の要素を選び取り、編集することで、人間の恣意性が込められています。具体的には AI が生成した、不明瞭な文字や音声の中からどの部分をどのように映像に結びつけるかを編集者が決定し、視覚的・聴覚的に再構成しています。これにより、AI と人間の共同作業によって新しい日本語の可能性を探求するという作品のコンセプトをさらに深めています」

「この作品が暗示する未来は、AI による知性の拡張と人間と AI が競争する新たな制作活動の形です。AI が 言語や表現の可能性を拡大することで、人間は従来の枠を超えた新しい言語を獲得し、コミュニケーションや創造の領域が広がっていくでしょう。さらに、AI が大量の素材やアイデアを生成し、それを人間が選び、編集していく競争プロセスは、私たちの制作活動に革命的な変化をもたらします。しかし、完成した作品は人間には理解ができない。それが本作・異邦人のキーポイントです」

<審査員による質疑応答>

質疑応答は志村さんが欠席のため、省略されました。

<hikonyanの感想>

存在しない文字と音を AI で生成するという発想が面白い作品ですね。AI に全工程を任せるのではなく、AI はあくまで大量のアイデアを生成するものであって、最終的には作り手の個性が作品に反映される結果となるというのは、AI の理想的な使い方であるように思えました。

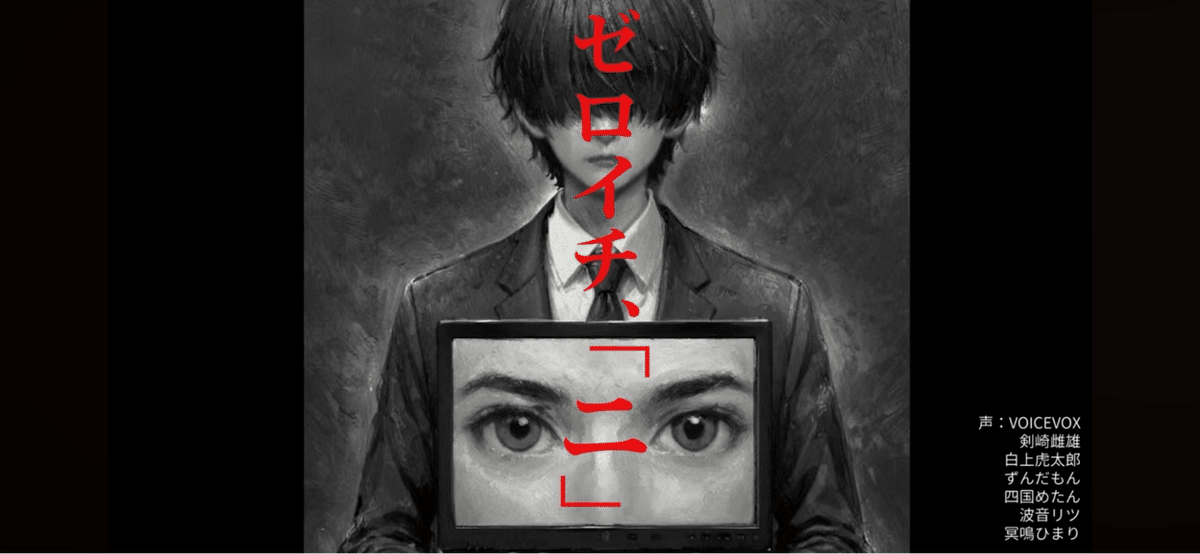

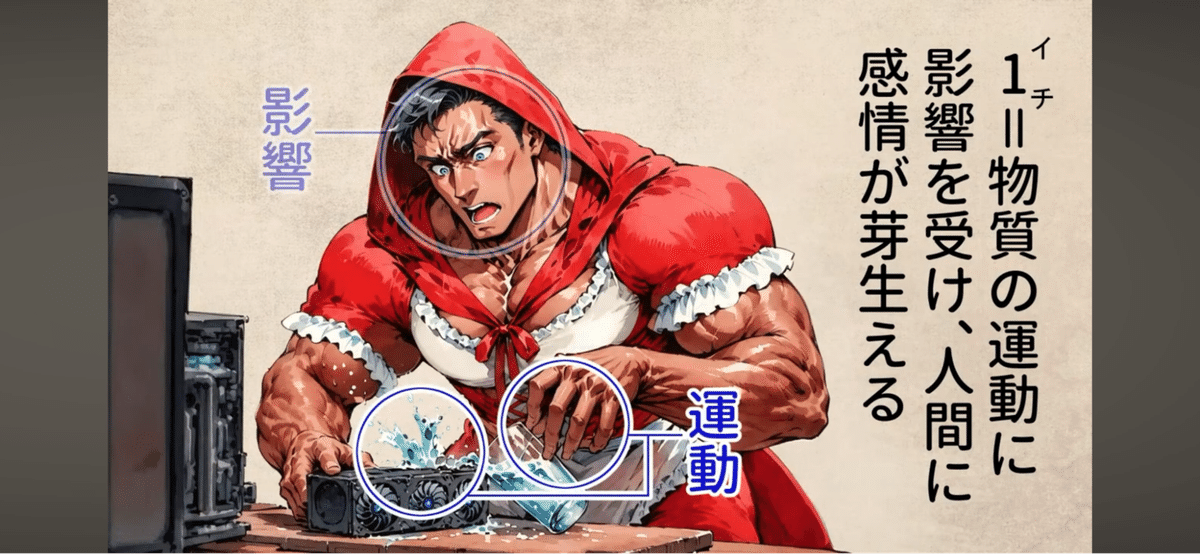

2.ゼロイチ、「ニ」/野火城さん

野火城さんの作品「ゼロイチ、「ニ」」は、自分で描いた絵を AI に学習させて生成した漫画作品です。情報量の多い AI 画風でかつ自然に読める漫画に挑戦するため、特に AI の情報量が多い一番の見せ場では背景を使う演出にした作品となっています。

画像 AI 活用方法 は画像 AI モデルを白黒絵が生成しやすいように調整。この漫画に向いた画風を考えて、自分の手で描いて AI に学習させました。下絵を描いて AI で 清書することで作り上げたそうです。

AI 漫画を描こうと思ったきっかけについて、野火城さんは次のように語りました。

「自分が本格的に漫画を描き始めたきっかけは、二次創作でした。しかし、その後、さまざまな事情が相まって プロの編集さんのもとで漫画 力を鍛えることになった。つまり、一次創作を始めた。一次創作と二次創作は全然別物だと思っていたが、実際やってみるとそうでもなかった」

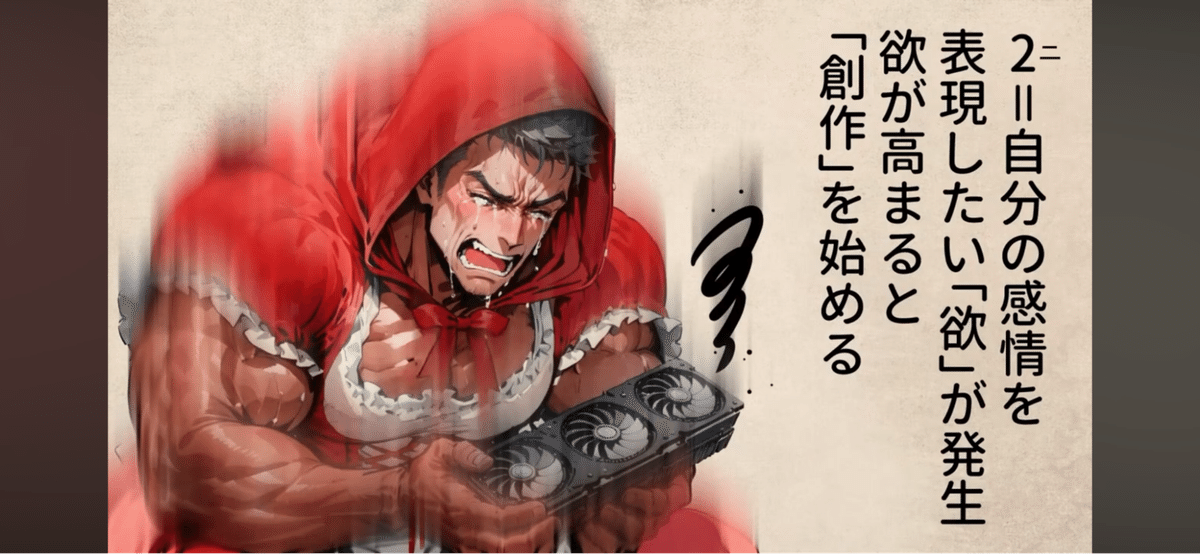

「スタートが二次創作だった自分には、一次創作は「現実」を原作にした二次創作という感覚がある。つまり、ゼロイチ、ニを図にすると、ゼロ=物質。イチ=物質の運動に影響を受け、人間に感情が芽生える。ニ=自分の感情を表現したい「欲」が発生。欲が高まると「創作」を始める。人間の「欲」が強くにじみ出る「創作」は人の心に刺さる。そして2022年、画像 AI が一般人にも使えるようになる。AI が自動で生成する創作に「欲」は乗らないが、AI を使う人間には欲がある。特に AI を取り巻く現在の環境は、人間の「欲」まみれだ。己の「欲」と改めて向き合う良い機会だと思った」

野火城さんは最後に「生成 AI の健全な発展を願っています」と言葉を締めました。

<審査員による質疑応答>

質疑応答では、審査員の安倍吉俊さんから質問が出ました。

安倍:漫画の中のキャラクターとか背景は、基本的には全て生成 AI で描いたものなんですか?

野火城:下絵は全部自分で描きまして、背景は3Dを下絵にしております。ある程度自分でキャラクターを描きまして、それを生成 AI で清書するという形です。

安倍:なるほど。やってみたいなと思っていたことを先にやってる方がいて、非常に面白かったです。

<hikonyanの感想>

手描きの漫画を、一次創作、二次創作とも描いた経験がある野火城さんだからこその作品ですね。「現代の生成AI事情」という「原作」を活かした二次創作漫画という位置付けという発想も面白いと思いました。AI で清書する過程での工夫なども知りたかったですね。

「ゼロイチ、「ニ」」は野火城さんのX(旧Twitter)で読むことができます。ぜひ皆さんも読んでみてはいかがでしょうか?

https://note.com/nobisiro_2023/n/nb64258d32855

3.象牙のナイフ/elimさん

elimさんの作品「象牙のナイフ」は、実写か CG か AI か見分けのつかない、そして AI 特有のバグをバグとして見せない映像作品を実現したミュージックビデオです。

elimさんは作品の動画を流しながら次のように語りました。

「最近、私は SNS にあるたくさんの画像や動画などを見るときに、AI が作ったものだとわかるとなぜか冷めてしまう、萎えてしまう自分がいることに気づきました。それはなぜかと考えたときに、使う AI が だいたいみんな同じで、AI で生成する人物、背景の絵柄や色味、構図が似通っているからだとわかりました。海外のアーティストが作ったクオリティの高い作品で、これは実写か CG か AI なのかわからなくて魅了され、集中して見入っていると AI 特有の映像として、面白みに欠けるバグが映り込み、また気持ちが冷めてしまうこともありました」

「そういったこともあり、自身が AI の作品を作るときは、実写なのか CG なのか AI なのかわからないところまで、生成する画像と映像を追い込み、こだわりました。例えば、本編でバイオリンを演奏しているきのこのクリーチャーたちを選ぶときにこだわったことは、実際に人間が精巧な特殊メイクや被りものをして出演しているような絵柄を動きに選んだところです。この映像のきのこのクリーチャー たちが人間に近い、骸骨のような顔をしているとホラー色が強くなり、人間より小さくなるとファンタジー色が強くなるので、この楽曲と歌詞に合わせて、ちょうどいいダークファンタジーになるように AI を活用して仕上げました。採用した AI のバグに関しても、よく見るような自然の摂理は人体構造に反した浅はかなバグに合わせて、これはバグではなくて AI 特有のスキルだと思えるようなものを採用しました」

elimさんはひと通りの説明を終えると、イベントのテーマである「活きる」に沿った今回のMVの歌詞を、生のラップで披露しました。

<審査員による質疑応答>

質疑応答では、審査員の安倍吉俊さんから質問が出ました。

安倍: AI を使った感じを非常に薄くすることをポイントにしていたというのが、作っているほうもそうだったんだなと思って。ちゃんとその狙いがこちらに伝わっています。違和感とかバグを取っていくために、 AI の側の進化もあるんでしょうけど、人間の側でやっている工夫や試行錯誤はあったりするのでしょうか?

elim:ずっと付き添って、自分が出したいイメージに近い画像・映像になるまで突き詰めるっていうことです。実写を撮っているときとか CG を作っているときとかとそんなに変わりはなかったですね。

<hikonyanの感想>

おそらく記事の読者の皆さんも動画のスクリーンショットを見ただけでも「おぉ!」と思ったんじゃないでしょうか。個人的には実写の映像制作経験があるのですが、AI でここまでのリアリティのある映像を作り出せるのかとただただ驚きでした。elimさんのように AI 特有のバグもスキルとして捉えながら根気強く作品を作っていくことで、今後は実写と CG 、AI の境目がなくなっていくんだろうなと、未来の映像制作環境への期待が高まりました。

4.AI と kawaii の融合/ Starm.productsさん

Starm.productsさんの作品「 AI と kawaiiの融合」は、AI と kawaii の融合をテーマに、見ているだけで嬉しくなるようなキラキラ kawaii AI アートや動画を、自己紹介を通じて表現した映像作品です。幸福感や美しさを象徴する、「発光する」という意味の Luminous なイメージが動画内に盛り込まれています。

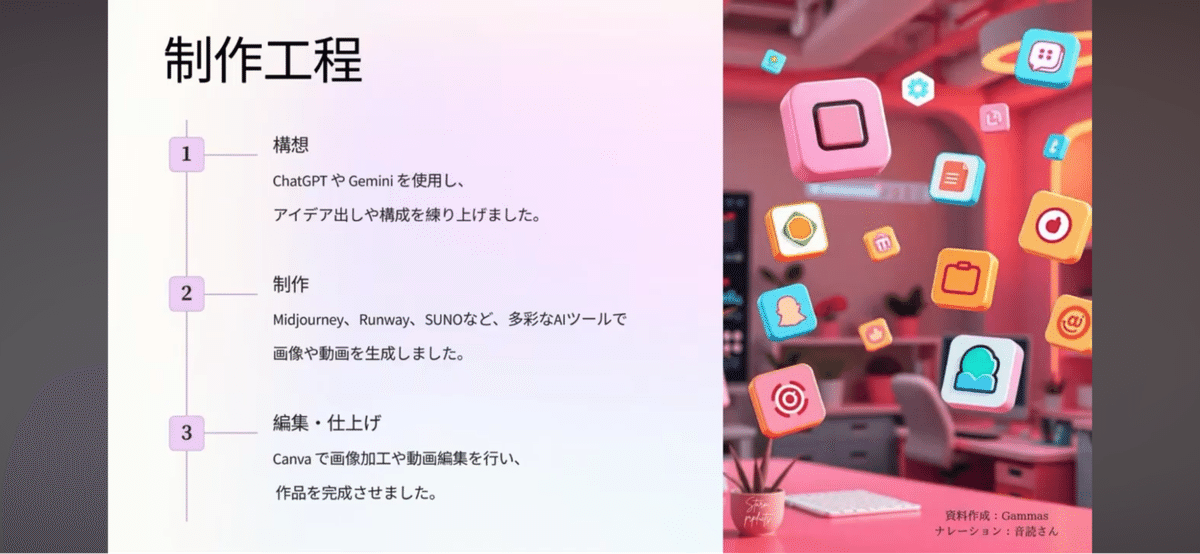

AI の活用方法について、次のように説明しています。

「テーマをより効果的に伝えるため、楽曲や映像の構成をはじめとした多くの要素を AI によって生成いたしました。 AI の技術を活用することで、視覚的にも聴覚的にも皆様に楽しんでいただけるように願いを込めた作品に仕上げています。多彩な AI ツールで動画を生成しています。楽曲生成にも AI を使用。編集は Canva で行いました」

「この動画を制作した当時は自身の持てるスキルを最大限に活かしました。しかし、約2ヶ月が経過した今見返すと、技術や経験が未熟であり、最新の AI ツールを活用すれば、さらにクオリティを高められると感じます。AI は日々進化し、できなかったことが次々と可能になっていますが、ツールを使いこなすには、使用者の経験や技術、そして生き方が重要だとも 強く感じます。これからも kawaii を世界に届けるために、AI とともに未来を模索し続けたいです」

<審査員による質疑応答>

質疑応答では、審査員の諏訪道彦さんから質問が出ました。

諏訪:日本の kawaii 文化って 20 世紀初頭と 21 世紀初頭 ぐらいに結構世界に広まっていっていて、これは今も続いてるんですよね。あえてこの AI というものと融合、コラボさせて今やっているということの本来の kawaii というものに対して、作者の方がどういう可愛さを求めていたのか、これからどうなるか、すごく気にはなっています。その答えは僕にはまだ見えてないんですけども、その辺は意見としてありますか?

Starm.products:コンセプトテーマに「キラキラと kawaii 」がありまして、セーラームーンやプリキュアとかが大好きなのと、あとはいわゆるギャル文化がすごく好きなので、そういったものを盛り込んだイメージで作っております。

諏訪:日本の kawaii が世界に注目されているのは事実なので、 AI という武器を取り込んでいくってのはとても良いことかな と思います。

<hikonyanの感想>

コンセプトのとおりキラキラ輝く宝石や光が印象的な作品で、純粋に可愛いと思いました。もう少し AI ならではの要素があるとさらに見ていて楽しい作品になったのかなという気はします。

今回の作品は、Starm.productsさんのYouTubeチャンネルで公開されていますので、皆さんも一度視聴してみてはいかがでしょうか?

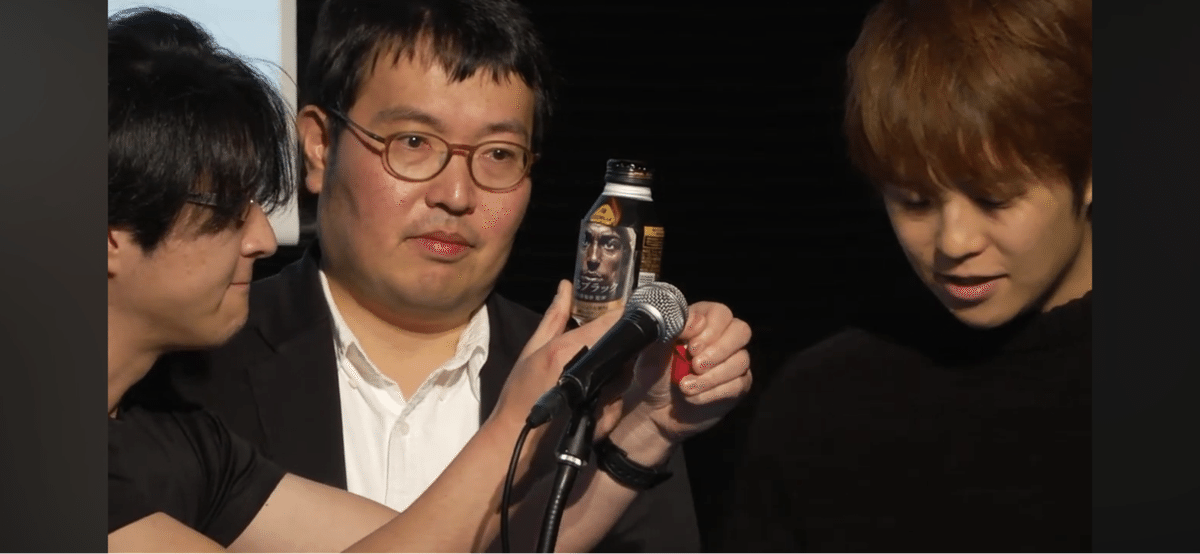

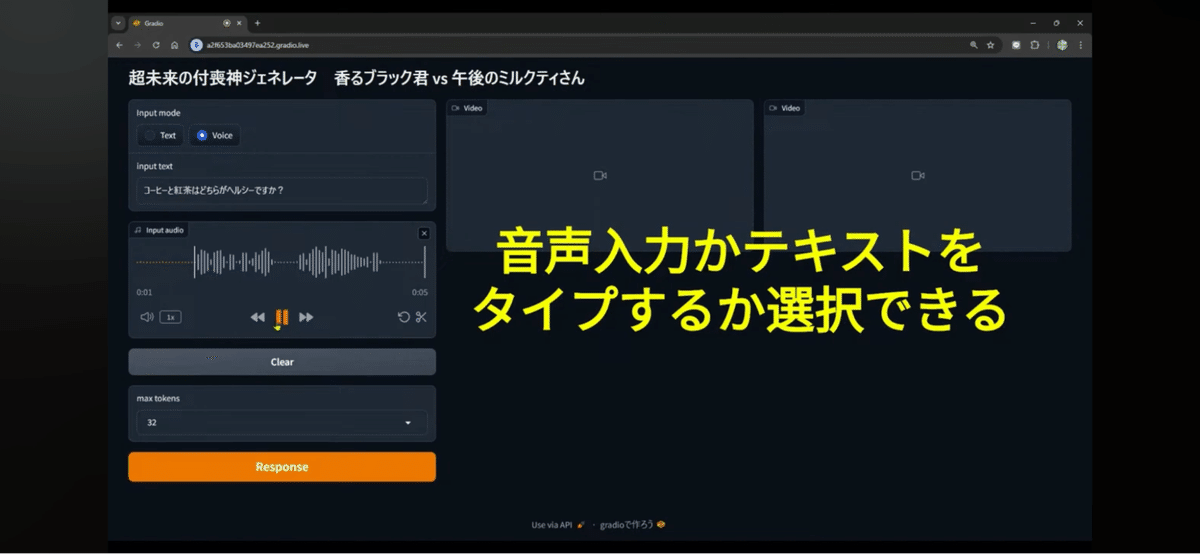

5.付喪神ジェネレーター/異業種データサイエンス研究会(関東)さん

異業種データサイエンス研究会(関東)さんの作品「付喪神ジェネレーター」は、無機物のモノも 生き物として活動するような、そんないきいきとした世界を表現するため、モノと人、モノとモノが会話できるようにした アプリケーションです。

異業種データサイエンス研究会(関東)さんは次のように説明しました。

「子どものときを思い出してください。筆箱の鉛筆1本1本、ずっと握りしめていたクッション、いつも相棒だった自転車。それらに名前をつけたり話しかけたりしていませんでしたか? 未来はきっと全てのモノがお喋り好きな、そんな世界。毎日手に取るその缶コーヒー。小さな一歩を身近から」

すると、男性の顔が描かれた缶コーヒーを手に取り、缶コーヒーと会話をし始めました。

缶コーヒー:どうしたんだい? 元気ねぇじゃないかい。

発表者:普段生成 AI のアプリを作っているんですけど、 初めて AI アートを使ったアプリを作って疲れたんだよね。しかも、徹夜で作っていて、お酒を飲みながらやっていたので余計に疲れましたよ。

缶コーヒー:そりゃ大変だったね。徹夜で頑張った成果が出たなら疲れも吹っ飛ぶんじゃないかな? どんなアプリを作ったの?

発表者:何を言っているんですか。あなたですよ!

このように、人とモノ、モノとモノがお喋りをする世界を考えているそうです。今度はモノとモノが会話する事例として、女性の顔が描かれたペットボトルの紅茶と、男性の顔が描かれた缶コーヒーが会話しているところを見せてくれました。

発表者:コーヒーと紅茶、どちらがヘルシーですか?

紅茶:お茶のほうがカフェインが少ないのでヘルシーですが、個人の好みによると思いますわ。

コーヒー:ワイは缶コーヒーを飲むので、紅茶を飲む人にはちょっと言いたい。コーヒーも紅茶もヘルシーですが、どちらも砂糖を加えて飲みたくなるかもしれません。

「こんな風にモノ同士が喋る、そんな世界が来ると思っています。 AI エンジニアのメンバーで開発を行いました。AI によってモノが生きるようになる。皆さんの持っている飲み物 から喋りだしたらとても面白い世界になると思います」と説明しました。

<審査員による質疑応答>

質疑応答では、審査委員長の河口洋一郎先生から質問が出ました。

河口:生き物の生命を含むということは非常に面白いなと思ってるんですけども、モノを 生命化するということの発想の原点はどこだったんですかね?

異業種データサイエンス研究会(関東):私たちはハッカソンでこの作品を作成しまして 、そのときに目の前にあったのが缶コーヒーだったんですね。普段缶コーヒーって大量消費の社会の中でひたすら消費されて、愛着ってそんなに持ってないかなと思うんですけど、 AI が吹き込まれて喋るようになったらもっと愛着を持って面白いんじゃないか、とそういったところが発想にあります。

河口: AI 同士で繰り返し会話をするというのが生まれたきっかけは何ですか? その苦労話を聞きたいな。

異業種データサイエンス研究会(関東):別々の AI を使っていまして、それぞれ 人格が異なるんですね。面白い会話をしたら面白いだろうなと。そういうところがモノとモノを喋らすという発想の原点にあります。

河口:会話の繰り返しのミニマルなところが良いなと思いました。

<hikonyanの感想>

誰しも一度は思い描くであろうモノが喋る世界が、現実味を帯びてきたなと感じました。AI アートで顔にも個性があるのが良いですね。 AI の発展により、さらに高度な会話のやり取りや表情の変化ができるようになると面白そうです。

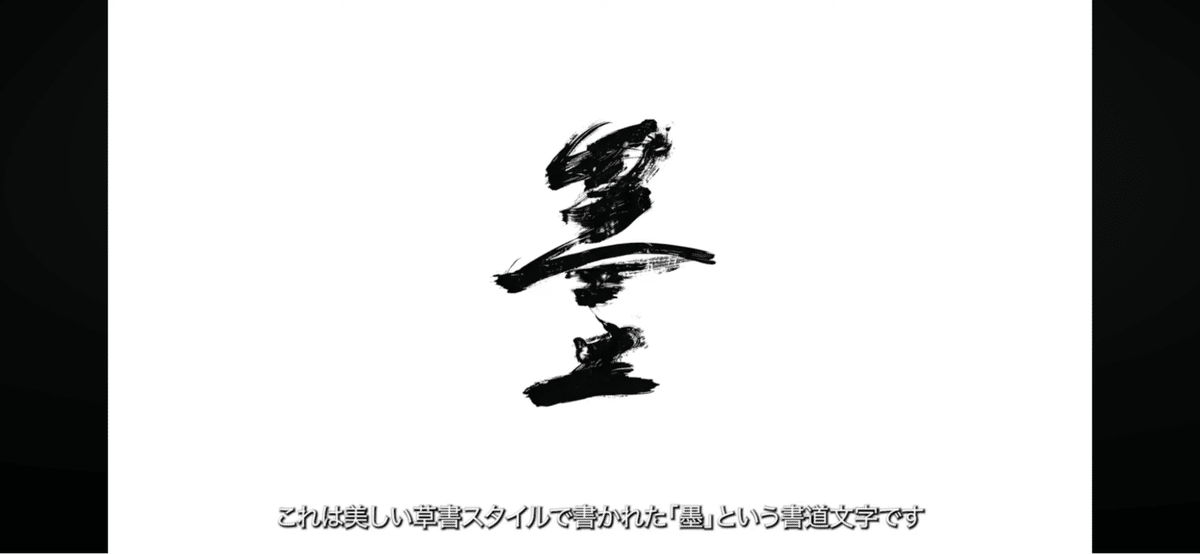

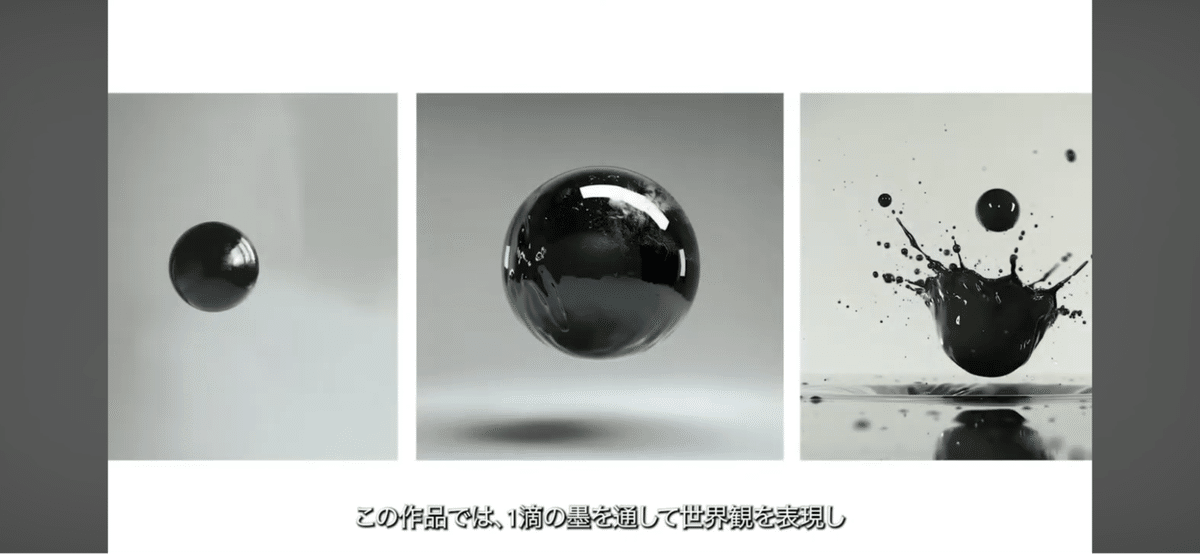

6.墨/Samさん

Samさんの作品「墨」は、1滴の墨を通して世界観を表現し、さまざまな生命の形が同じ宇宙でどのように共存しているかを示す映像作品です。この作品を通じて、楽しく想像力豊かな旅を提供し、生きることやその意味について、新たな視点を与えることを目指したそうです。

墨を題材としたことに対して、次のように語っています。

「私は書道に対して深い鑑賞の念を持っています。私は一筆一筆の筆致を感じることが好きです。それぞれの筆跡にはまるで独自の生命があるように感じます」

制作過程については次のように説明しました。

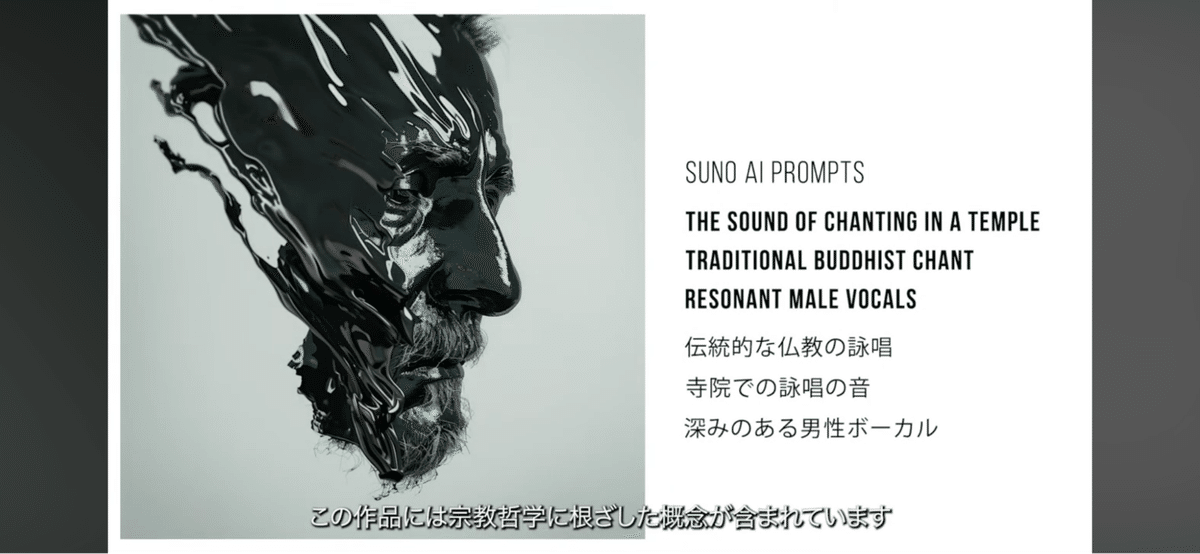

「全ての絵コンテの画像をMidJourneyで作成しています。多くのいきいきとしたビジュアルを制作しています。その後、LumaのDream Machineを使って各フレームにアニメーションをつけ、動きでそれらをつなげています。Lumaを用いたことで、清水に墨が広がる過程にもよく似合っており、その変化に富んだ動きが魅力です」

「音声については、SUNOを使用して音楽を作成しました。この作品には宗教哲学に根ざした概念が含まれています。いくつかの特別な言葉をプロンプトとして選びました」

<審査員による質疑応答>

質疑応答では、審査委員長の河口洋一郎先生から質問が出ました。なお、実際には英語で質疑応答が行われました。

河口:この作品のコンセプトを教えてください。

Sam:私の作品のコンセプトは、清水に墨が広がる様子を見たときに、人間について考えさせられたことにあります。その一つは、人生は常に変化するものであり、人間が社会に出たとき、私たちは常に誰からも攻撃されるものだからです。もう一つは、私たち以外の全ての生命や生き物が、お互いにつながりを持っているということです。

河口:なぜそんなにエネルギッシュなパワーを発揮できるんですか? とても興味深いアイデアですね。

<hikonyanの感想>

墨の質感も伝わってくるようなビジュアルと流動的な動きがとても印象的で、宗教的な要素を入れたという音楽とも調和がとれていて美しいですね。制作する中で生まれた、作りかけの段階の映像も見てみたくなりました。

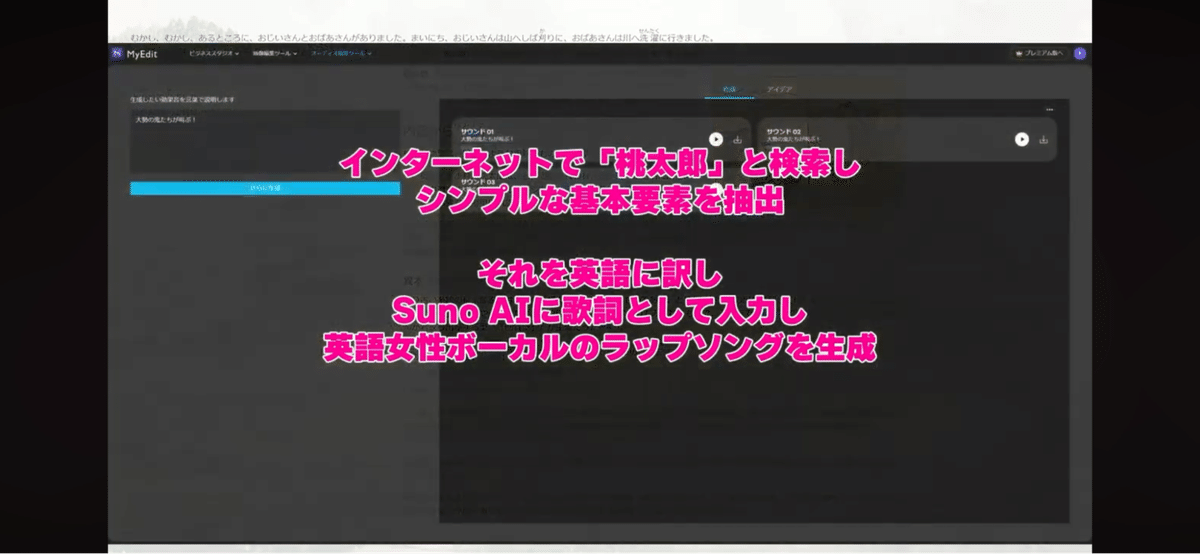

7.MOMO TARO/北澤和巳さん

北澤さんの作品「 MOMO TARO 」は、昔話の桃太郎を題材にした、クレイアニメーション風の映像作品です。誰もが楽しめるような人肌を感じてアナログ感がある、AI っぽくない作品を目指して制作されました。

これまでずっとCG制作に携わってきたという北澤さん。今回、 AI を使った制作に挑戦するにあたって、かなり試行錯誤したと語ります。

「これは 画像生成の RunWay のプロンプトを入れて作っていたときの画像のキャプチャー になります。動画生成も同じRunWayのほうが相性がいいなと感じています。プロンプトに入れて漫画的な表現、クレイアニメーションな感じをかなり試行錯誤して作りました。AfterEffectsで並べて、カラコレやレンズエフェクトなどを入れつつ、音と合体させて動画として完成させました」

「今回桃太郎の諸々のストーリーを英語のラップにして面白おかしく楽しめる、親しみがある、温かくなる 生き生きとした動画を目指して作りました」

<審査員による質疑応答>

質疑応答では、審査員の諏訪道彦さんから質問が出ました。

諏訪:この全編にほとばしるチャイナ感、まぶされたコミカル感について、どのようなことを意識されましたか?

北澤:ラップをベースにしたところもそうなんですけども、クレイアニメーションとか漫画とか僕が幼少期から見ていた人形劇とかいろんなものの影響を受けてのコミカル感です。今回、思いっきりフルデジタルのピアノの作品なんですけども、その逆のアナログをどれだけ表現できるかということを意識してトライしました。

諏訪:鬼が死んじゃうところは爆発したりしますけども、それがコミカルに見えます。見る人を楽しませるっていうのが原点だと思いますので、コミカルさはとても好感が持てました。中国的なところは表現しやすかったからなんですか?

北澤:ワールドワイドにラップを英語詞にした中で、日本でもありつつ、ちょっとアジアっぽさは許容し、楽しさとして位置付けたところはあります。どうしても作っているとOKテイクは打率3割くらいで、実際にはその何倍ものテイクを作ってるんですけども、その中でガチガチに固めずにちょっとゆるく広げて、アジア感というものは今回は許容して、幅を出して楽しむという位置づけを狙っておりました。

諏訪:また新たな世界を期待したいなと思います。

<hikonyanの感想>

可愛らしいクレイアニメーション風な作品も AI でここまで表現できる、しかも6月から AI 生成を始めたばかりで、というのが驚きでした。なかなか難しい様子ですが、日本らしい作風のクレイアニメーションも見てみたいですね。

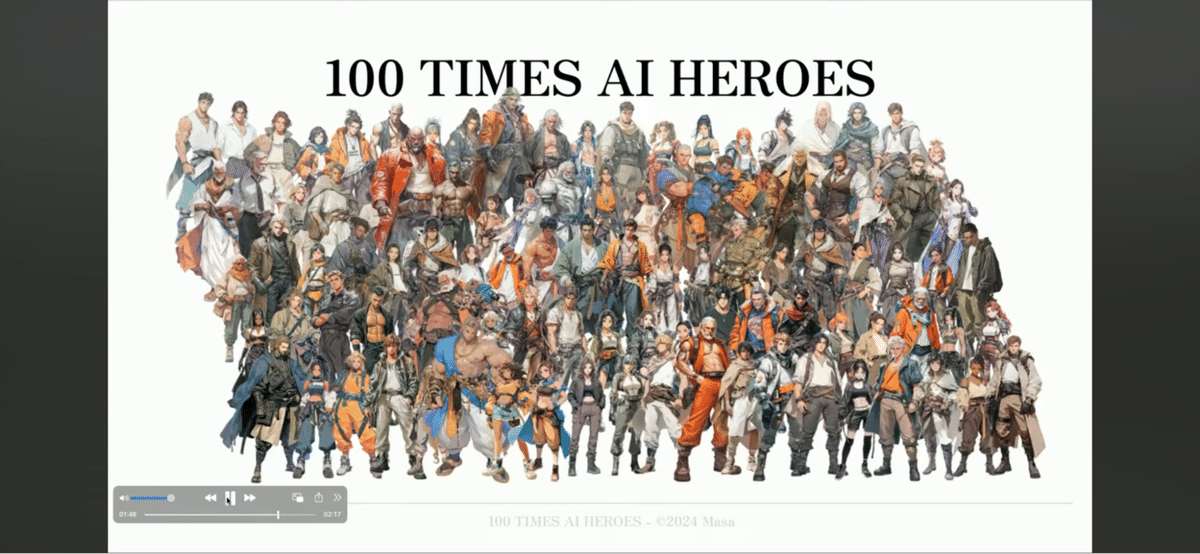

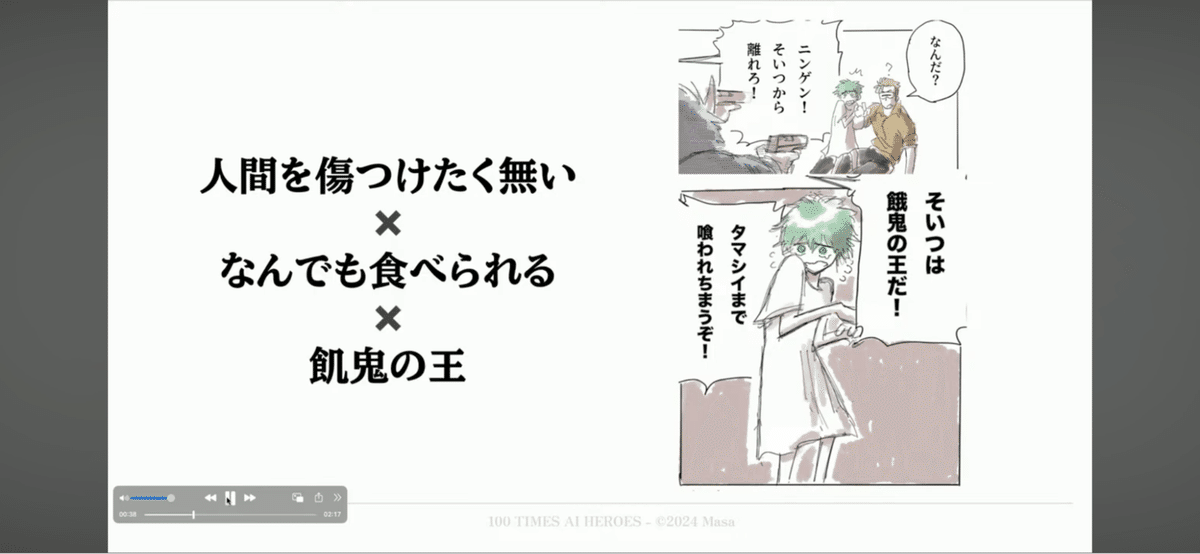

8.100 TIMES AI HEROS/Masaさん

Masaさんの作品「 100 TIMES AI HEROS 」は、生成 AI を活かしてキャラクターのナラティブ(願望、能力、役割の組み合わせから生まれるキャラクター特有の事情)、ビジュアルを創出するもので、新しいキャラクターのアイデアを100倍に拡張することを目指したシステムです。

生成 AI を活かしてキャラクターの創出の生産性を100倍にするものだとMasaさんは説明します。

「例えば、人間を傷つけたくない × 何でも食べることができる × 餓鬼の王がいたらどうでしょうか? キャラクターは物語の中で自身のナラティブに従って振る舞います。作家は自身の経験や願望を、ナラティブを物語に持ち込むことによってキャラクターにとって身につまされる問題、のっぴきならない状況を作り出します。物語とはキャラクターがのっぴきならない状況に向き合うことと言えます」

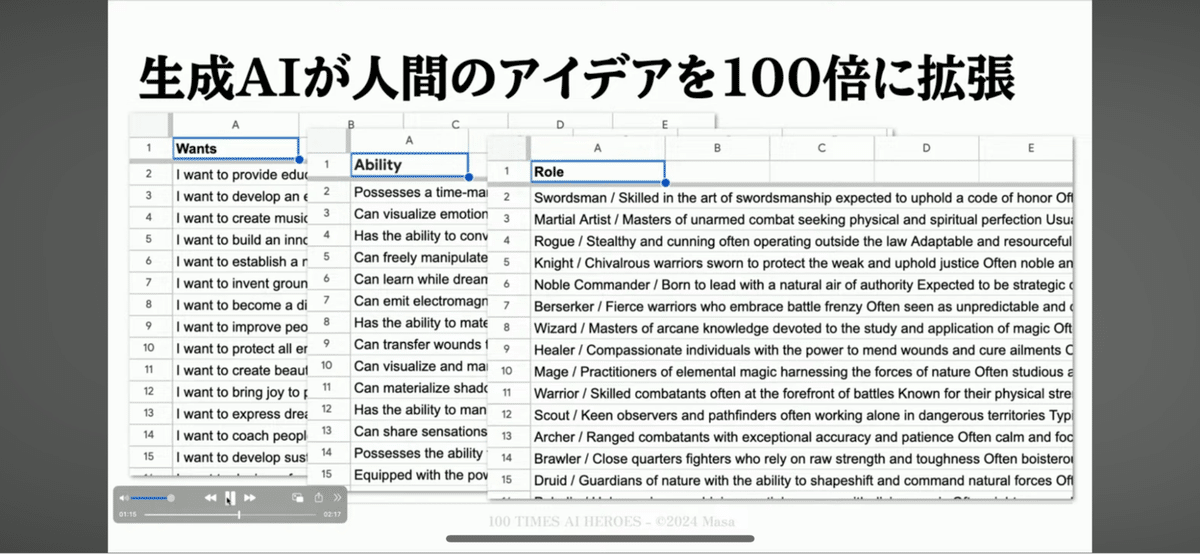

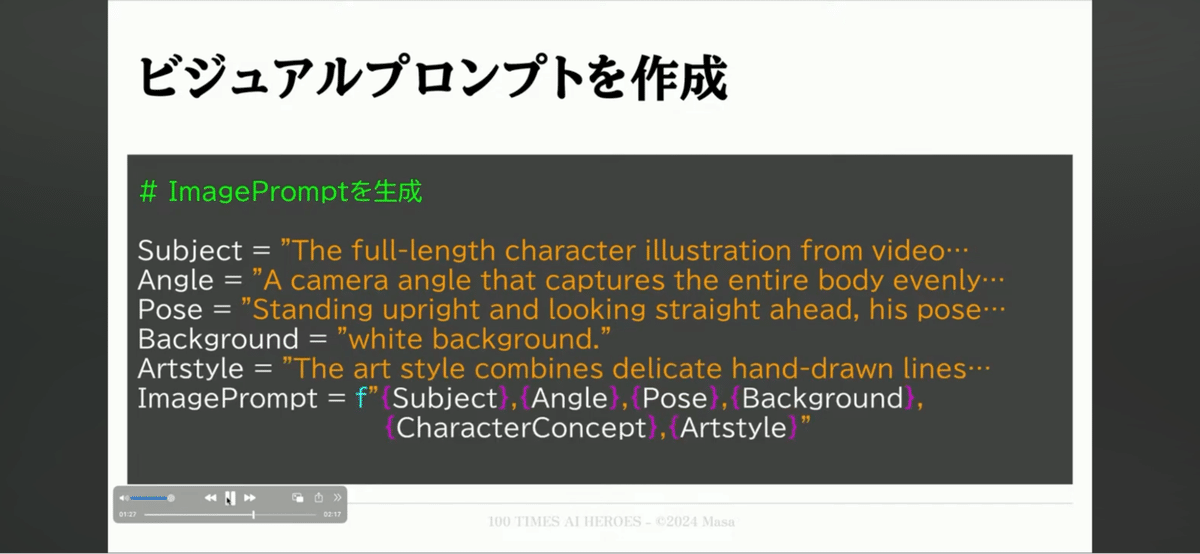

「このシステムでは、AI を使ってキャラクターの願望、能力、役割をスプレッドシートに格納します。スプレッドシートから取り出した情報に、さらに年齢・性別・種族をランダムに取り出し、組み合わせます。ポーズ、サイズ、カメラアングルを加えて画像生成用のビジュアルプロンプトを生成します。15分で100通りのキャラクターコンセプトとビジュアルプロンプトを生成することができます。同時に AI が新たな願望・能力・役割のアイデアを生成し、スプレッドシートに格納します。無尽蔵にほぼ独自のナラティブとビジュアルを持ったキャラクターを作り出し続けることができます」

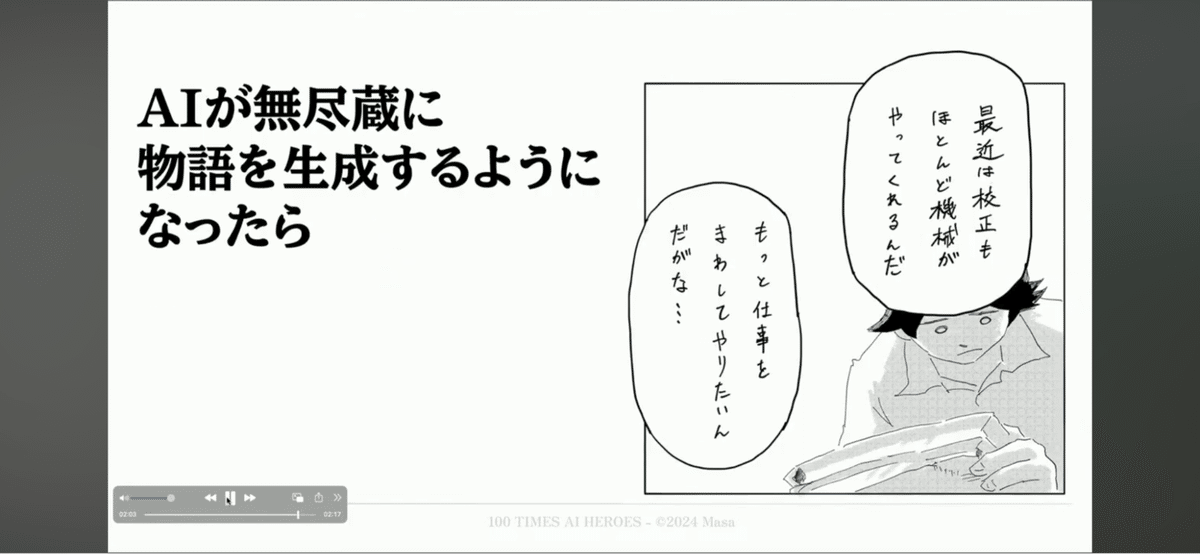

続けて、Masaさんは観客に次のように問いかけます。

「AI が無尽蔵にキャラクターと物語を生成し続けるようになったら、人間はそれらを読み続けることができるのでしょうか? AI がナラティブを生み出し、ストーリーを生み出し、自らそれを享受し続けることができるなら、人間には何の役割が残るのでしょうか?」

Masaさんは自分の口で次のように語りました。

「私は人間には社(やしろ)を造り、まつりごと、つまりフェスティバルを行う役割が残ると考えています。 古い神社とかに行っていただくと感じられると思うんですけども、社というのは 心地いい場所にあります。何千年も前から人々がその場所に集って心地よさを感じてきたということ、そしてそれがこれからも続いていくということ。そういう個人の生命の時間軸を超えた長い長い人の営みに接続するために、人間は社を造り続けてきたんだと思います。私は私の営みとして、そして社として作品を作り続けたいと思いますし、皆さんもぜひ何か作ってほしいと思います。皆さんにもできると思っています。そして、このように集まってフェスティバルを行えたら最高だと思いますので、ぜひ一緒に何か作っていきましょう」

<審査員による質疑応答>

質疑応答では、審査員の安倍吉俊さんから質問が出ました。

安倍: AI でこういうことができたらいいのになと、自分が思っていたまさにそういうものだったので、非常に興味を持ちました。これは一般の人も使うことができるのでしょうか?

Masa: GitHub にコードを置いてあるので皆さん使えると思います。

安倍:これを使って自分で何か作品を作ってみましたか?

Masa:僕にとって、 AI で作るとか手描きで作るとかはあまり問題ではなくて、とにかく作りたいという気持ちが強いです。これも自分の一つの作品だと思っています。人生が全然足りないと思っていて、これを使って自分の作るスピードも早くできたらいいと思いますし、そんな風に作りたい気持ちはあるけど全然時間が足りないなという人のための助けになった り、何かのアイデアのインスピレーションになったらいいなと思って作っているって感じです。

安倍:これを使うと非常にアイデア出しが捗りそうでいいなと思いました。

<hikonyanの感想>

これぞあってほしい AI の姿ですね。今回はキャラクターの創出を手助けしてくれるシステムでしたが、設定値を変えれば他のアイデア出しやインスピレーションを得る手段にも応用できるかもしれません。システムのさらなる発展に期待したいですね。

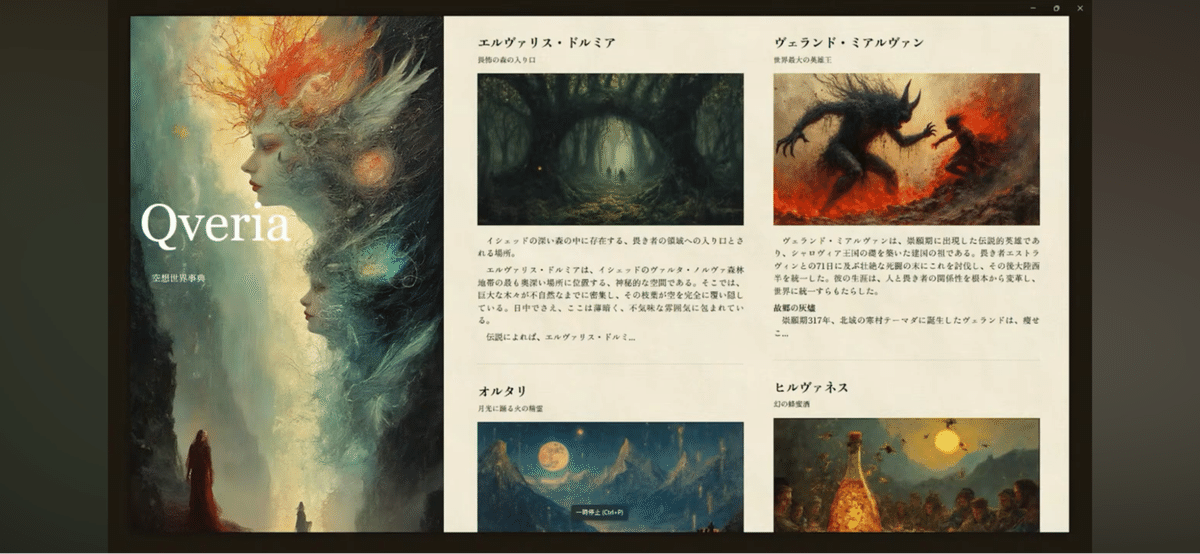

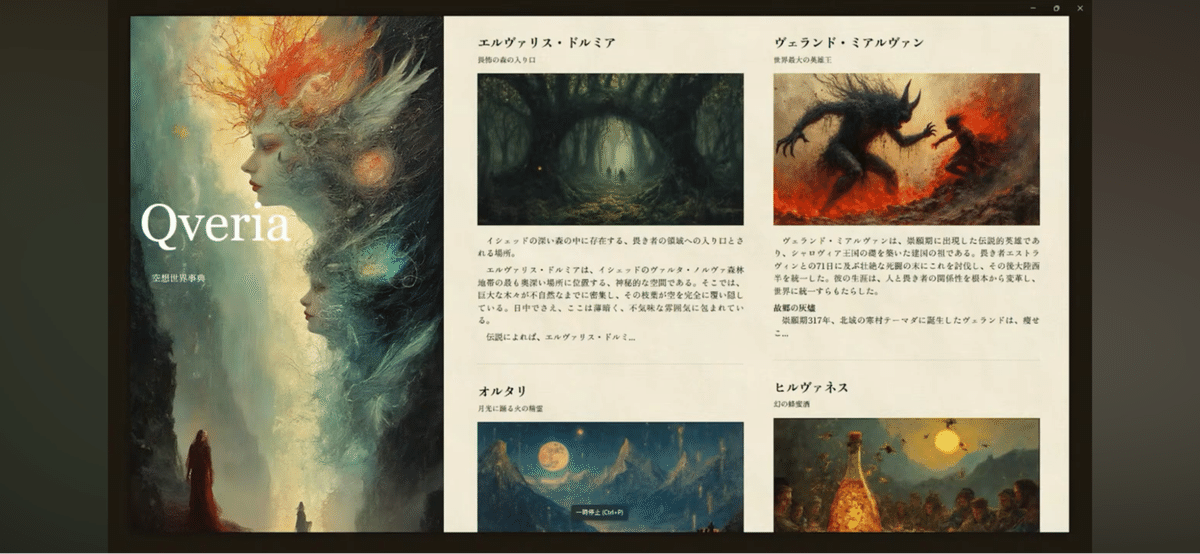

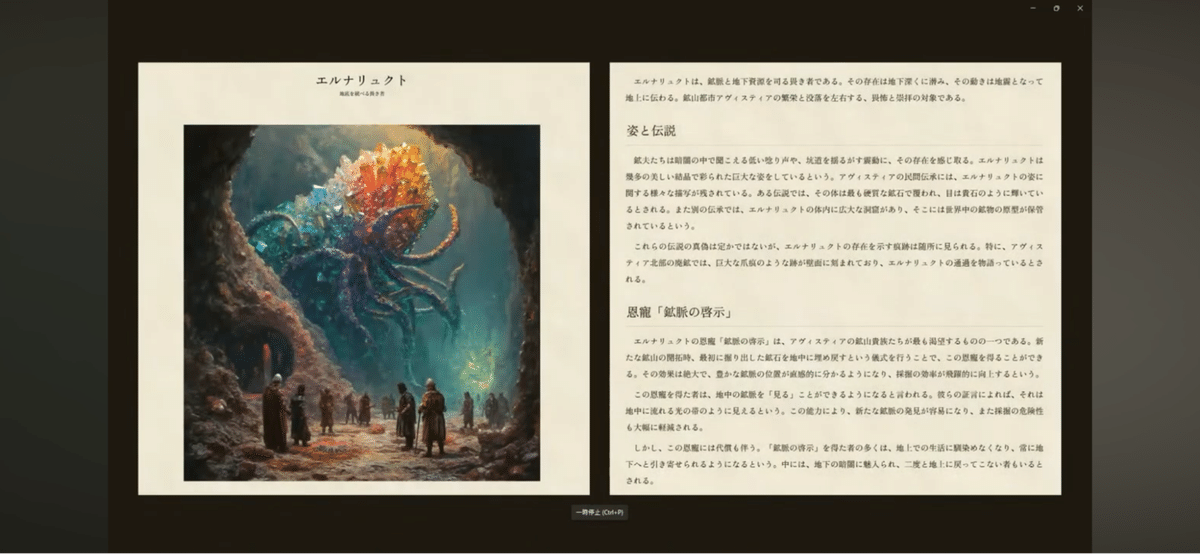

9.Qveria – 空想世界事典/koguさん

koguさんの作品「Qveria – 空想世界事典」は、生成 AI を使って制作した、空想の世界の事典です。インデックスや個々の記事で構成されています。記事には、AI で生成した象徴的な画像と本文が記述されているそうです。

この事典の制作過程について、次のように語りました。

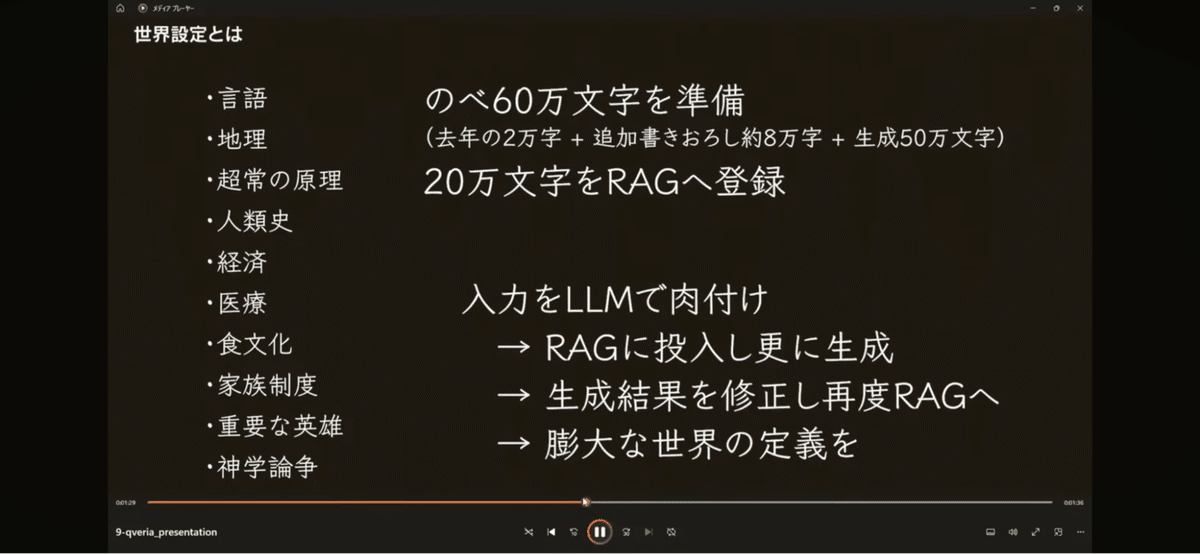

「仕組みとしては、だいたい 60 万文字のテキストを用意して、それを削って 20 万文字ぐらいにして RAG として LLM に渡しています。そこから事典の本文も画像生成用のプロンプトで作っています」

なぜこのような事典を作ったのか。koguさんは次のように説明しました。

「いろんな技術が登場するたびに変わってきたんですが、 AI はちょっと毛色が違って、ものすごくたくさんの表現を直接もう 1 回導出できます。それが可能になってくるときに、そのプロンプトというものすごくか細い方法でこれからやっていけるんだろうか?と考えたときに、可能な限り分厚い世界を用意して、それを通して何か創作をしていくっていうのが必要じゃないかと、こういう実験をしています」

「いずれはこの分厚い世界の部分自体が創作として流通をしたり、例えば誰かの世界を借りて自分だけの物語を作ったり、そういうことが可能になっていくんじゃないかと考えています。というのも、プロンプトで出てくるものっていうのが、モデルが十分性能が上がっていけばいくほど、プロンプトには忠実でそれ以外はもう AI にお任せっていう部分が大きくなっていって、もう AI 任せになってしまう。結局、この分厚い世界の部分にこそ、自分を込めてそれを通した創作にすべきじゃないか?ということで、こういうことをやっています」

<審査員による質疑応答>

質疑応答では、審査員の諏訪道彦さんから質問が出ました。

諏訪: AI の力を借りたということよりも、空想の世界の事典を自分たちで作ったということに、驚く以外になかったですね。最初にこういうことを考えられたきっかけはあるんですか?

kogu:元々名前をつけた世界を創るのが 8 つ目くらいで。子どもの頃にゲド戦記を読んで以来、世界を創るのは趣味みたいにやっていて、たまたま AI を使うのに題材として向いてそうだったので、自分の世界事典を作るっていうところからスタートした感じです。

諏訪:辞書を作るのに「船を編む」という言葉がありますけど、この AI の場合はどういう風に言葉が適するのかわかりませんけども。一番苦労されたところはありますか?

kogu:どういうものを作っていくか順序が大変で、作った後にはやっぱり自然科学的な動かしがたいものから定義していくべきなんだなっていうことが知見としてありました。その次が言語で、物の名前というのは一度つけると代え難いと感じながら設定をしていきました。

諏訪:ベースになっているストーリー、世界観っていうのはご自分の中にあるんですか? 今回はそのうちの 1 つの世界の事典になっているということですか?

kogu:人間より強いものがいっぱい出てくる世界が好きなので、そういうことが可能な原理ってのはどういうものだろう?みたいなところから始めて、今回の世界を作っています。

諏訪:アニメーションになることもすごく 期待したいなと思います。

<hikonyanの感想>

事典を作るという発想もそうですが、 AI で創作していく中で分厚い世界が必要だろうと思い至るまでのお話がとても興味深いですね。紙の事典だと数年がかり、時には何十年がかりで作ると聞きますが、全体で何ページ分あるのか、どこまで細かく定義されているのか、制作にかかった期間など気になることがいっぱいです。

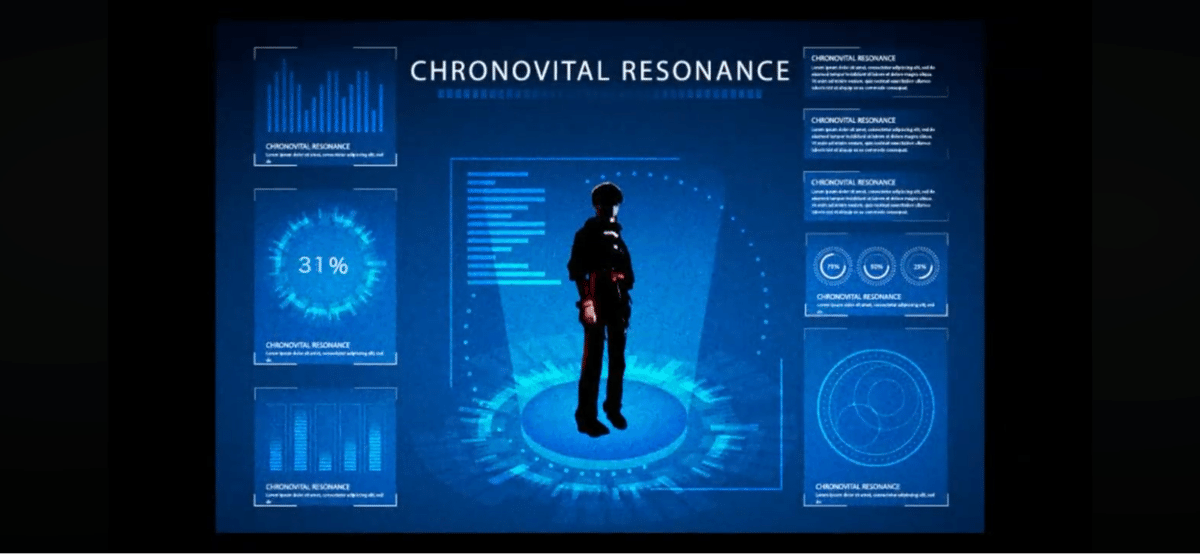

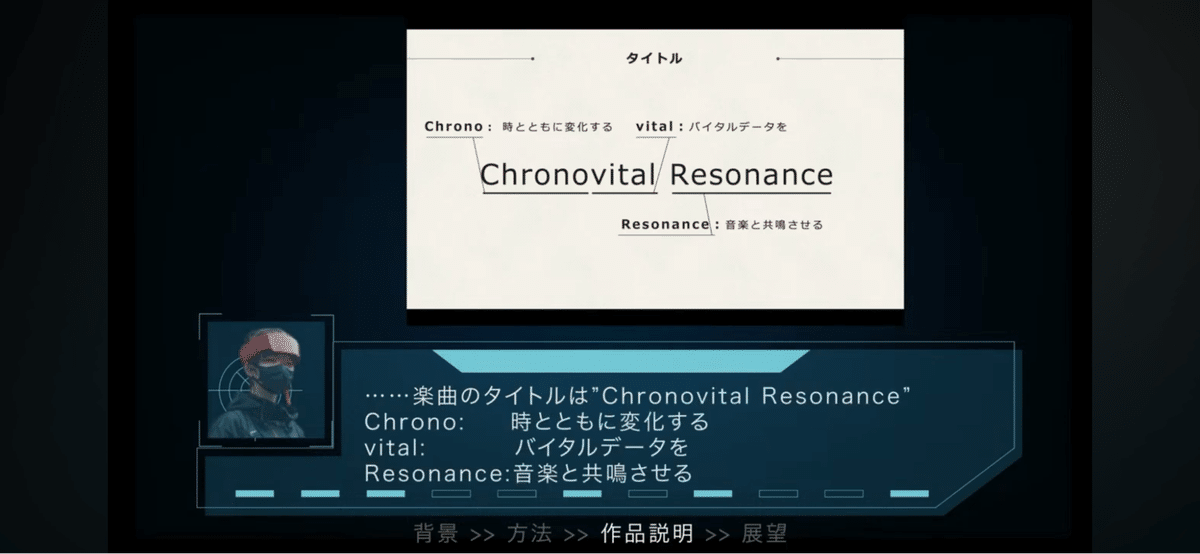

10.Chronovital Resonance/米城陽さん

米城さんの作品「Chronovital Resonance」は、Apple Watchを用いて取得した人間のバイタルデータ(活きた状態)をもとに AI で生成した音楽作品です。楽曲タイトルは「Chronovital Resonance(Chrono:時とともに変化する、vital:バイタルデータを、Resonance:音楽と共鳴させる)」です。

プレゼンは、ゲーム画面のようなテキストベースの会話を展開し、そのBGMに作品が流されていました。

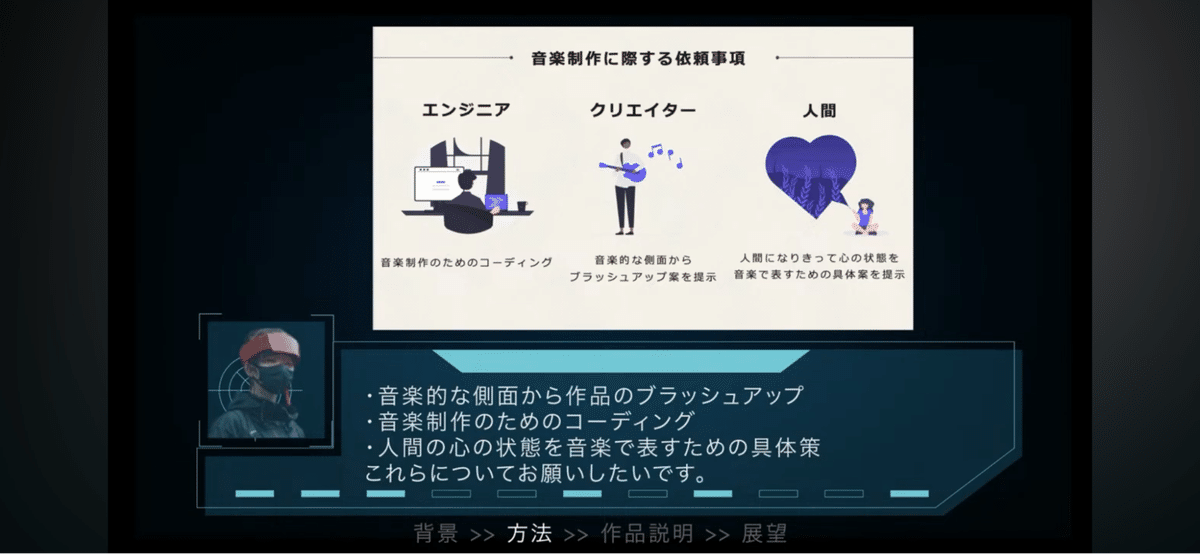

音楽的な側面から作品のブラッシュアップ、音楽制作のためのコーディング、人間の心の状態を音楽で表すための具体策、すなわちエンジニア、クリエイター、そして人間としての働きを AI にお願いし、協働で制作したと説明します。

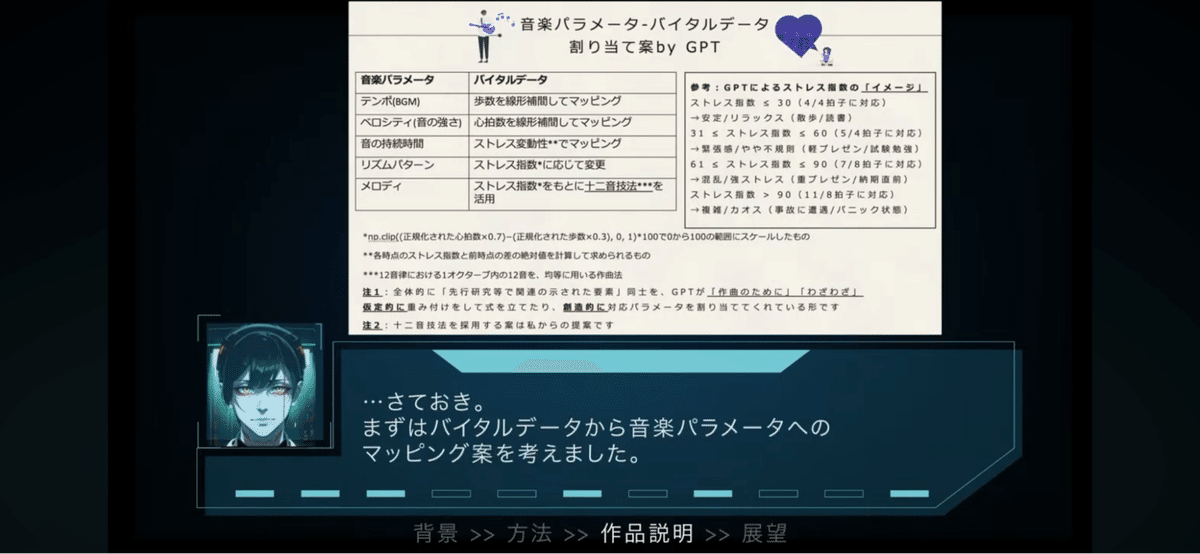

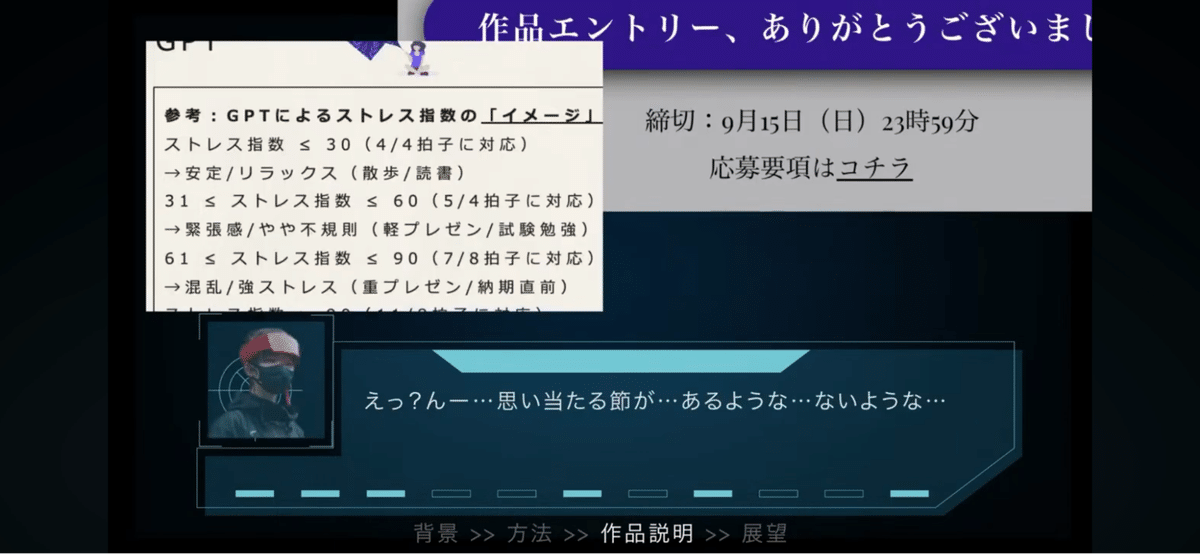

- 「テンポ(BGM)」歩数を線形補完してマッピングしたもの

- 「ベロシティ(音の強さ)」心拍数を線形補完してマッピングしたもの

- 「音の持続時間」ストレス変動性でマッピングしたもの

- 「リズムパターン」ストレス指数に応じて変更したもの

- 「メロディ」ストレス指数をもとに十二音技法を活用したもの

という提案を AI から受けたそうです。

コーディングも AI が行い、midiで出力するためのPhthonのコードを書き上げました。そして、コードを米城さんのほうで実行してDAWで編集して完成させたとのこと。後半につれてテンポが速くなっていく、おどろおどろしい音楽になってきました。

十二音技法というものを採用した背景について、次のように説明した後、AI に依頼する意義について説明していました。

- midi作曲のコーディングはやったことがない。

- 「人間が思う人間らしさ」には主観が入る可能性があるため、人間以外の存在が客観的に「人間らしさ」を考え「活きる」を表現したかった。

- 仮にその発想があったとしても、それをもとに各音楽パラメータをマッピングするノウハウや発想がなかった。

すると、楽曲はさらに速くなっていきました。その理由について、制作期間が約3日間と短くて焦ったことや、側転や回し蹴りなど体を動かしながらデータを取得したことが想像できるような説明がされました。

今回、作品を制作・応募しようと思った背景として、「音楽のポテンシャルを最大化したい」という目標があるとのこと。せっかくの機会なのでいろんな切り口でアプローチしてみたいとも思ったと説明していました。

<審査員による質疑応答>

質疑応答では、審査委員長の河口洋一郎先生から質問が出ました。

河口:今までにない エントリーだったんですけども、この「音」から始まったというその着眼点をちょっと聞かせていただければと思います。

米城: 私は医学系の大学院に在学していまして、音楽を健康に活かす活動、その関連活動に取り組んでおりまして、学部生の頃から研究 だけではなく演奏や作曲といった形で音楽にも取り組んできています。それらの要素が合わさって、そのバイタルデータを音楽のパラメータと結びつけて、それを音楽として成立させたいという着想に至りました。

河口:今後の発展について聞きたいです。

米城:先ほどのプレゼンテーション動画でもざっくりと申し上げたのですが、音楽の持つポテンシャルを最大化したいという風に大きく考えていて、その中でも私の専門と合わせて、音楽が持つ人の健康に対するポテンシャル、癒しを得られたり、元気を得たりといったそういったポテンシャルを高めたいというところがすごく大局的な部分にあります。そのための その一歩としてバイタルデータを音楽のパラメータに結びつけることで、今回の作品ではリアルタイムではなく私がコードを実行することで作った曲ではあるんですが、この曲をリアルタイムで音楽に変換することができることがスモールステップといったところです。

河口: バイタルデータの活用に期待したいですね。ぜひ頑張ってください。

<hikonyanの感想>

バイタルデータをパラメータとして AI と協働で音楽を作るという発想が面白いですね。とても約3日で制作されたとは思えないクオリティです。制作過程の焦りや不安感はとても感じられますが(笑)。

まとめ

「第3回 AI アートグランプリ」の最終審査である、ファイナリストたちによるプレゼンテーションの様子をお伝えしました。どの作品も制作者の意図や想いが詰まった、未来の AI への期待感が高まるような発表ばかりでした。

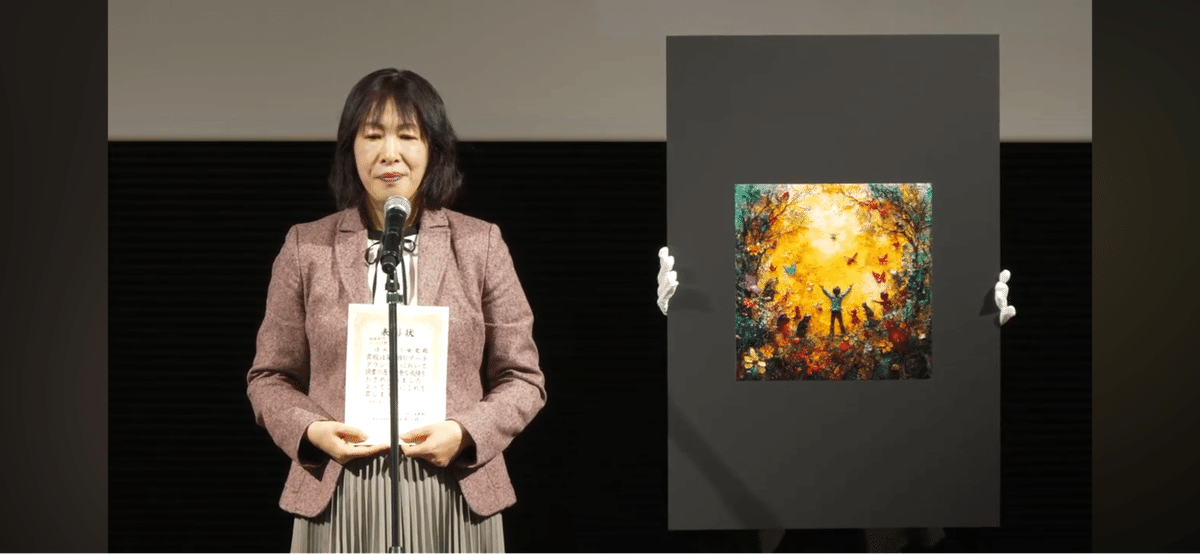

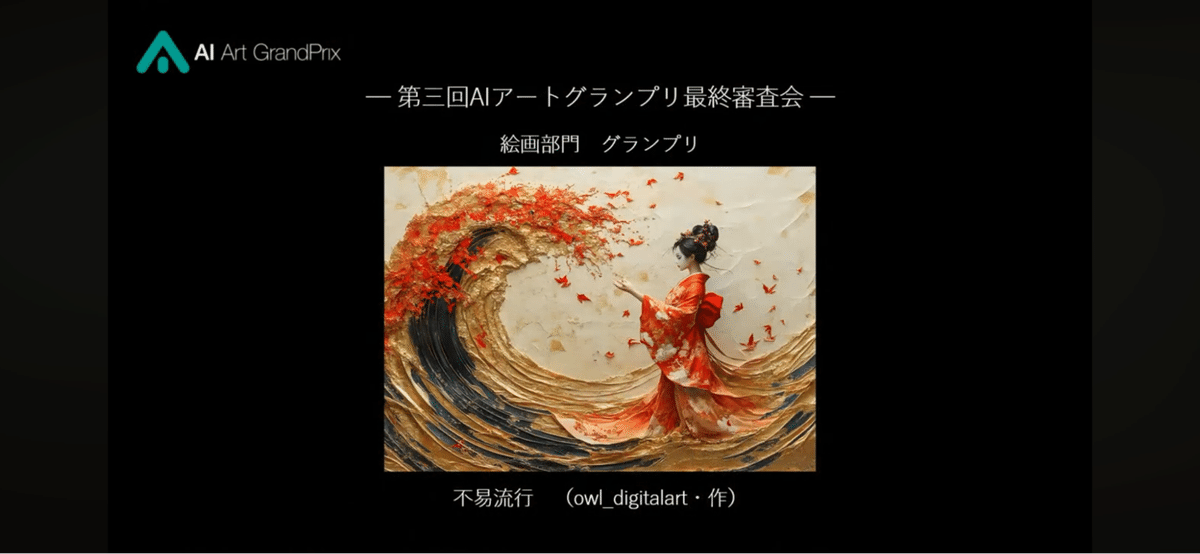

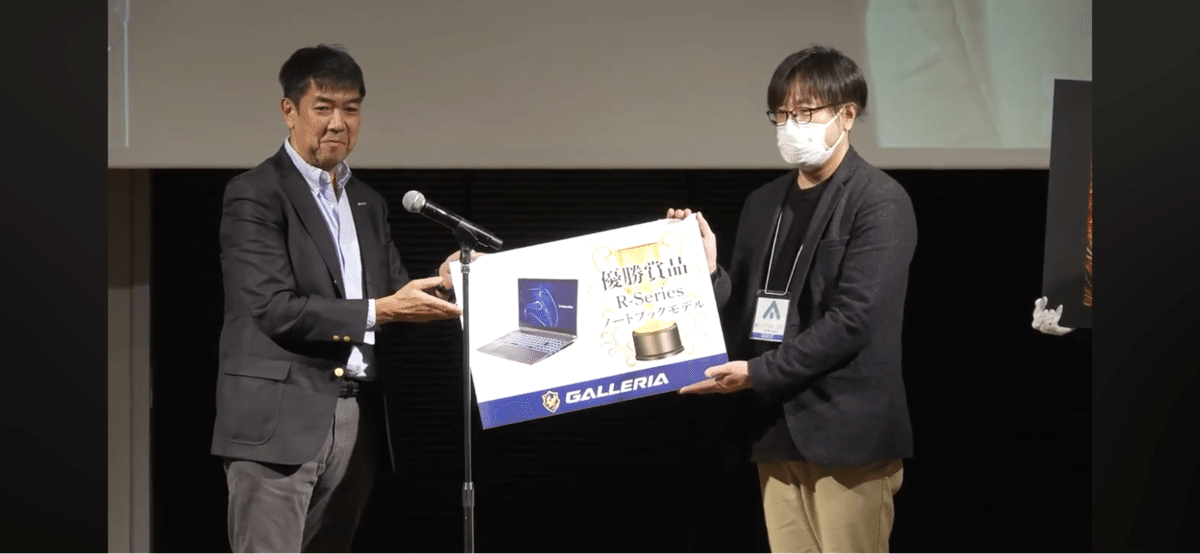

誰がどの賞を受賞したか気になる方は、結果発表の様子をまとめた記事を公開中ですのでぜひご覧ください!

また、今回の審査会の様子は AI アートグランプリの公式チャンネルに動画がありますので、気になった方は動画もぜひご覧ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

主催された清水亮さんほか関係者の皆様へも感謝を記させていただきます。発表された作品の作家の皆様へ、作品の引用をさせていただいております。もし可能なら作品へのリンクなどもいただけましたら幸いです。

AICUでのAI関連イベント取材依頼はこちらから

この記事への感想は X@AICUai へのメンションをつけていただけますと幸いです。分厚いレポートを書いてくれた AICU編集部 hikonyanさんへの声援もお待ちしております!

Originally published at https://note.com on Nov 29, 2024.